HOME > MEGLOG【編集日記】 > <インタビュー!>中川龍太郎監督『やがて海へと届く』インタビュー

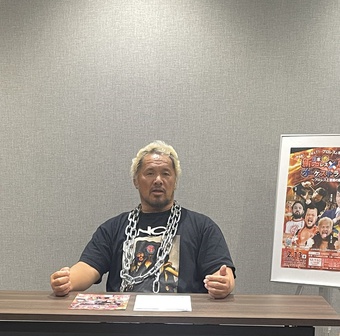

2022年03月31日 <インタビュー!>中川龍太郎監督『やがて海へと届く』インタビュー

岸井ゆきのと、浜辺美波というちょっと意外な組み合わせで、行方不明になった親友との記憶を辿りながら「死生観」を問う繊細な映画『やがて海へと届く』が、間もなく公開する。メガホンをとった中川龍太郎監督にお話を伺った。

ーーー監督は、ご自身の経験を反映して「喪失」や「再生」というテーマをよく描かれます。今作は原作ものでありながら、それらの作品群との繋がりを深く感じました。

僕はいわゆる「職業監督」ではないので、自分事として描けるもの、自分の中に繋がるものでないと作ることができないと感じています。原作を読んで最初に感じたのは、真奈とすみれの関係が、すごく詩的だということ。お互いの欠けている部分を埋め合わせ、補い合える関係。直接的には、僕自身が経験した「友人の死」も思い起こしましたが、何より「青春」という時間の描き方に共感したんだと思います。昨日、寝る前に急に思いついて、忘れそうだから慌ててメモしたことがあるんですけど、青春って多分「他人が他人として感じられた」時代のことだと思います。

ーーー他人ですか。実は私、彼女たちの関係に「親友」でありながら、すごい「緊張感」を感じたんです。対人関係が苦手な真奈だけでなく、器用に立ち回っているよう見えるすみれこそ、どこかぎこちない気がして。その馴染み切れていないふたりを「他人が他人であった年代」と説明されると、すごく腑に落ちます!…って、合ってますかね?

初めてこの話をしたのに、そんなに意図を汲んでくださり、ありがとうございます!大人になってくると、自分と他人の境界がハッキリしてくるからか、他人に対する「怖さ」って減ってくるじゃないですか。そういう「自分と他人の境界線が曖昧」である怖さが生々しかった時期に出会ったから、ああいう友情が成立したんだと思うんです。それは僕と亡くなった友人にも共通します。

ーーーだから、岸井ゆきのさん、浜辺美波さんという意外なタッグなんですね。正直、観る前は、2人をどう馴染ませるのか、想像できなかったんです。

いわゆるステレオタイプの「トイレに行くのも一緒」みたいな女の子たちにはしたくなくて、例えば、浜辺さん演じる「すみれ」は、遠くに落ちているポーチを見つけることができるけど、足元にあるものには気づけない人。「真奈」はその逆です。そういう、違う視点を持っている2人を描きたかった。お互いが自立していて、その上で相手を憧れの眼差しで見ている関係です。

その中で、岸井さんの真奈というイメージがまず先に浮かびました。彼女には以前から「生命力」を感じていて、この物語は死に飲み込まれてしまう人では成り立たないのでピッタリだと。次に、真奈とは違う世界にいそうで、透明感があるけど、何を考えているかわかりづらそうな人…と考えたら、浜辺さんでした。本当に出てもらえるとは思ってなかったんですけど(笑)

ーーー浜辺さんにとっては、これまで経験したことのないタイプの作品だったかと思います。どんな手順で作っていきましたか?

浜辺さんはおそらく、一般的な、僕たちのような「学生時代」は経験されてないだろうなと思ったんですよね。だから、撮影の前に、実際の学生と話す機会を設けたり、すみれの出身校という設定になっている高校で、先生と話したり、授業や校舎の雰囲気を見て貰ったりしました。あと、ビデオカメラを「好きに撮って」と預けたりもしました。すみれの人生を、彼女自身の中に取り込んで、立体的にしていってもらう準備期間です。

ーーー岸井さんは?

岸井さんも初めてご一緒したんですけど、俳優としてのキャリアも充分にあるし、僕の方からそういったアプローチはしませんでした。ただ、真奈の「部屋」については、結構ディスカッションしましたね。大学生が住むには広すぎる部屋だけど、お金持ちの子ではないので、「その辺りはどう考えればいいですか?」と聞かれました。僕は「ある種のファンタジーなんだと思います」と答えました。あの部屋は真奈にとっての「お城」で、学生時代に傷ついた彼女を守ってくれるシェルターみたいな空間。だから、リアルな世界じゃなくていいと感じました。

ーーーなるほど。ファンタジーといえば、冒頭から、水彩画のようなアニメーションシーンが印象的でした。なぜその手法を選んだのか、製作過程も併せて聞かせてください。

「すみれがどう旅立ったか」という部分はどうしても避けて通れないと思っていたので、リアリティのある表現にしたかった。でも、同時に、実写でやると「痛み」ではなくて「暴力」を描くことにもなってしまうので、そこを抽象化しながら描けるのは、ああいう水彩タッチのアニメーションがいいなと思って、オファーさせていただきました。

ちなみに、アニメーション部分は、まず僕が詩を書きました(編集注:監督は映画監督である前に詩人である)。大した詩じゃないんですけど「老婆の体から菊の花が生えてきて、ばね仕掛けの人形が弾け飛ぶ」とか、「走るに従って年齢が遡っていく」みたいな感じだったかな。原作は「こう感じた」みたいな一人称で描かれているんですが、「苦しい」というのは何色なのかとか考えると、人それぞれでイメージは違うじゃないですか。だから、実際に起きたことを拾っていかないと、意思の統一が図れないと思ったので。その詩を元に、イメージボードを7枚ぐらい描いてもらって「もっと水平線の向こうに木が生えているイメージなんです」とか、撮影の1年ほど前からやり取りして、結局丸1年掛かりましたね。

ーーー私、冒頭シーンは、東日本大震災の話になっていくとは思わずに見ていたので、「電車は来ない」という無念さや痛みが具体的にどこに通じていくのかわからなかったんですが、途中で「あ、電車=津波の比喩表現なのか!」と思ったんです。監督にそういう意図があったかはわかりませんが「待ち望んだ電車は、津波となってやって来て、津波という電車に連れ去られてしまったんだ!」と想像したら、すごく恐ろしくなりました。

え~っ。それはすばらしい感受性だなあ。そんな風に見ていただいた方がいるなんて、嬉しいです。「世界の片面しか見えていない」というセリフもあるように、自分が体験したこと以外の世界を知るには、まず想像力が必要なんですよね。これ、たぶんすごく大事な話だと思うのですが、何と伝えればいいのかな…。ええと、僕は震災の当時は大学生だったんです。その時は、震災を「自分事」として捉えることはあまりできなかった。だけど、その後友人を亡くして、誰かが死ぬということの痛みを、実感をもって理解しました。その経験を経て初めて、あの震災は「2万人という数字が死んだ」んじゃなくて、「一人づつの喪失が2万個あったんだ」と、ようやく気付けた流れがあったんです。だから、この作品では「震災」ではなく「特定の個人」の痛みを、追体験して欲しいと思っていました。

ーーー津波でご家族を亡くされた方のインタビューを、ビデオで撮影する集会のシーンも、まさに追体験でしたね。あのシーンの生々しさは、作品のトーンを覆す異質なシーンでもありました。監督の意図と、どうやって撮影されたのかを知りたいです。

まず、東北を舞台にするなら「景色を借りるだけ」というのはやりたくないと生理的に感じました。そこで生活されて被害に遭った方々が居るという現実がある以上、その「人」を描かないのは違和感があったんです。それから、取材を重ねていく中で、みんなの傷は「震災」という枠では括れない個々の痛みだとも感じました。だとしたら、僕自身も友人を失った痛みを多少なりとも持っているわけですし、その本質は変わらないのではないか?グラデーションはあるにせよ一緒に並べてみて、生のまま提示したい思ったんです。なので、新谷ゆづみさんが演じる高校生と、カメラマン役の中島知子さん以外は実際の被災者の方で、僕がインタビューしながら撮って、そのまま使わせてもらいました。

ーーーその本物だらけの中での、新谷さんの芝居、佇まいが、めちゃくちゃ良かったです。流れを切らずに、役者役者せずに「そこに生きている」感じがしました。

あれ、役者としては、超怖いシーンですよね!実際に被災している人と並んで喋るなんて。彼女は、これの前に撮ったHuluのドラマ『息をひそめて』で、オーディションに来てくれたんだけど、素晴らしかったんです。観察眼、洞察力、感受性がすごい。僕は、作文を書いていただき、その場でその話をしていただくという課題をよく出すんですが、その場で彼女が泣き出してしまって。後から聞いたら「緊張で」とおっしゃっていたけど、その言葉を詰まらせている姿がすごく印象的でした。その時は役のイメージとは違ったのでご一緒できなかったけれど、ずっと記憶の中に彼女の存在がありました。それで、今回はこちらから声をかけて、数名でのオーディションを経て、結果的に彼女にお願いしました。

ーーー正直、あのシーンは彼女が主役でした。

本当に!

これから売れていきそうだから、今のうちに、もうちょっと撮らせてもらったほうがいいかな(笑)

ーーー是非そうしましょう!!もう一つだけ、聞かせてください。5年を経て、まだ身動きが取れずにいるヒロインなわけですが、原作では3年後の設定で、実際には震災から11年経っています。なぜ5年としたのか理由はありますか?

おおー。この質問は、今まで随分と取材を受けてきた中で、初めて聞かれました。ありがとうございます。

実は、そこが一番苦労したんですよ。どういうことかと言うと、震災の跡って目に見える形ではほぼ「残ってない」んですよね。なので現在進行形にはできない。いや、本来この映画は2年前の8月に撮る予定だったので、その時には、震災で壊れてそのままになっていた駅がひとつだけあったんですが。コロナの影響で撮影が昨年の4月に延びてしまったら、その間に、唯一の「爪痕」が整地されて無くなっていました。これでは5年後という設定すら難しい…と悩んでいる時に、この震災の恐ろしさというか、激しさを物語るのは「壁だ」と思ったんです。防潮堤ですね。十何メートルもある壁が何キロも続いている異様な光景。海を見て暮らしてきた人たちの生活を一変させた壁に、僕は極めて違和感と気味悪さを感じました。だから、それを震災の象徴として描けば、破壊を見せなくても、ギリギリできると思ったんです。それで、急きょ脚本を書き換えて…。

ーーーうわぁ、大変でしたね!!

そこは本当に苦労したので、気づいていただけて嬉しかったです…初めて聞いていただいて、ありがとうございます(笑)

でも、この壁も5年ていうのがギリギリで、それよりさかのぼると、まだ建設が始まっていないんですよね。だから、真奈の心情的な部分がなんとか保てて、壁も…というせめぎ合いで5年。いや、物理的な理由だけじゃないですよ、もちろん!

ーーーええ(笑)。津波って、どこかで生きてるかもしれない…みたいな希望を抱ける余白があるのが逆にツラいですよね。目の前に遺体があれば現実として受け止められるものも、目の前にないと実感できない。だから5年掛かっても消化できない。

そう。すごく残酷であり、美しさでもあると思うんですけど、最終的に人間は「記憶」になる、と僕は思っています。レーニンのように凍らせたり、エジプトのミイラみたいに、物理的な「肉体」っていうのは、まぁ死んでも残せるかもしれないけど、それは「生きてる」とは言わない。人間は皆、最終的には「記憶」という存在になる。記憶は「ゴースト」と言い換えてもいいけど、我々は、ゴーストとともに生きている。その姿を描きたかったんです。

ーーーそういえば、母親や彼氏は比較的早く区切りを付けていて、すみれが近くに居た時より、むしろ失ってからの方が、彼女を手に入れた安堵を感じてるように見えました。真奈と違って記憶にしたんですね。そして、すみれが残したビデオカメラからは、逆説的にすみれの居所のなさや寂しさが漏れ出てるのも皮肉だなと。

ビデオは「情報」なんですよね。生きている間に写真をたくさん撮っておけばいいのかっていうとそれは違う。人間は「記憶」になる事はあっても「情報」にはならないですから。でも、現代社会では、あらゆることがデジタルに変換されて行ってて、人間もただの「情報」になってしまっているのでは?と思うことはあります。だから、他者の痛みへの想像力がなくなっていってるんじゃないか、とか…。

あ、そうか!僕、そういう問いかけを、一番深いテーマとして描きたかったんですね。自分でも気づいてなかったことに、いまこの会話で気づきました。最後のが一番言いたかったことです。これって説明がすごく難しいけど、辿り着けた気がします。ありがとうございます。メモっとこう。

ーーーわ、光栄です。今日は本当にありがとうございました!とっても楽しかったです!

◎Interview&Text/シネマコンシェルジュ・hime

4/1 FRIDAY~

[大阪・TOHOシネマズ梅田、名古屋・伏見ミリオン座他 全国ロードショー]

映画『やがて海へと届く』

■原作/彩瀬まる『やがて海へと届く』

■監督・脚本/中川龍太郎

■脚本/梅原英司

■出演/岸井ゆきの 浜辺美波 杉野遥亮 中崎敏 鶴田真由 中嶋朋子 新谷ゆづみ 光石研

PG-12指定作品

『やがて海へと届く』公式サイト