HOME > MEGLOG【編集日記】 > <イベントレポート!>32年間の思い出話が続々登場!「テアトル梅田 さよならトークイベント」

2022年10月13日 <イベントレポート!>32年間の思い出話が続々登場!「テアトル梅田 さよならトークイベント」

2022年9月30日、惜しまれながら閉館した大阪・茶屋町のミニシアター「テアトル梅田」。そこで起こった数々の出来事や関西における映画館の移り変わりをたっぷり詰め込んだMEG推しVOL.02イベント『「テアトル梅田 さよならトークイベント」~32年の思い出と、これからのミニシアターについて~』が、9月22日大阪・関西大学梅田キャンパス KANDAI Me RISEで開催された。テアトル梅田の宣伝担当、瀧川佳典さんの呼びかけで集まったのは、関西の映画史を彩るキーマンばかり。懐かしの映画館の話題や、あの大ヒット作の快進撃、その舞台裏ではどんなことが繰り広げられていたのか、さまざまなエピソードが語られたこのイベントをレポート!

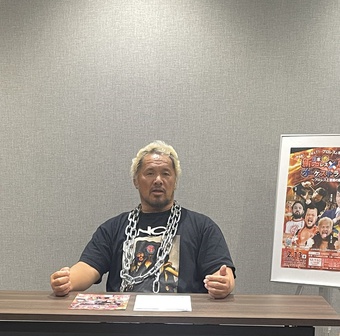

左から樋野香織さん、戸村文彦さん、古野紀代子さん、瀧川佳典さん、松本富士子さん、坂本潤也さん、小山岳志さん、菅野拓也さん、多田祥太郎さん

■関西ミニシアターの先駆け、あの劇場の元支配人が登壇!

今回のイベントは9名のゲストがそれぞれの思い出を持ち寄り、テアトル梅田はもちろん、関西の劇場の軌跡やミニシアターの未来について語り合うというもの。会場には、100人以上の観客が参加。懐かしの劇場や映画のタイトルが登場するたびに、大きくうなずく人が多く、思い出の掘り起こしイベントとなった。

まず最初に登壇したのは、1985年に開館した扇町ミュージアムスクエアの映画館元支配人・坂本潤也さんと、2001年に大ヒット作『アメリ』を宣伝した元株式会社ツインの矢部佐織さん。

当時の扇町ミュージアムスクエアは、「劇団☆新感線」と「南河内万歳一座」の稽古場が2階にあり演劇の聖地。記憶に残った作品のひとつとして、坂本さんは「『バタアシ金魚』ですね。映画館としては、90年ごろから上映の回数を増やしていった、その頃の作品です」と振り返った。

また、テアトル梅田が開館してのち、1996年から映画宣伝を担ってきた矢部さんは「テアトル梅田の上映作品を何本宣伝したのか数えてみたところ179本あったんです。『アメリ』はもちろんですが、『親指スター・ウォーズ』『いかレスラー』など会社に入って無我夢中でやっていたころの作品が記憶に残っています」。また『シュリ』などのアクティブな韓国映画が大ヒットしているなかで、あえて心温まる良作もあることを伝えたい!という思いから、イ・ジョンヒャン監督『おばあちゃんの家』を自社配給したことも語った。

■1990年、テアトル梅田が開館。ヒット作品が続々登場

話はテアトル梅田の開館へと進む。初上映作品は『白く渇いた季節』と『スイッチング・チャンネル』、その後モーニングショー、レイトショーも開始。95年以降『恋する惑星』『トレインスポッティング』『ムトゥ 踊るマハラジャ』といった歴代興行収入ベストテンに入る作品が続々登場した。今のように先売りシステムがなかったので、当日券を買うために列に並び、自由席に座るスタイルだった。

実は『恋する惑星』は扇町ミュージアムスクエアでも続映されていたそうで、ウォン・カーウァイ監督と金城武さんが来館、舞台挨拶まであったことを坂本さんが明言。興行収入も好調で「うちはこれで大変おいしい思いをさせていただきました。テアトルさんすみません!」と豪快に笑った。

1995年にテアトル梅田で働き始めた瀧川さんは、映画好きではあったものの、レイトショーなどのミニシアター特有の文化をここで初体験したそうだ。「夜遅い時間の上映にもかかわらず、お客様がたくさんいらっしゃる。こんな世界があるのだなと本当に驚いた」と言う。

■そして、大ヒット映画『アメリ』が公開!予想をはるかに超えた大化けムービー!

そして、2001年テアトル梅田の歴代興行収入第1位の『アメリ』が公開される。宣伝を担当した矢部さんは「当時、テアトル梅田では、初日の前夜祭でオールナイト、初日は朝から夜まで9回上映し、さらにその夜オールナイトをするというすごいスケジュールでした」と振り返る。会場からも上映回数の多さに驚きの声があがり、それを受けて瀧川さんは「『アメリ』の勢いは止まらず、結果204日上映しました。この作品、当初はホラー映画だと思って買い付けてきたところ、ふたを開けてみたら全く違った。それなのに、映画は大ヒットした、という面白いエピソードもありますね」と言うと会場は笑いに包まれた。

その後『アメリ』はミニシアター以外の劇場でもどんどん拡大上映を展開。矢部さんは、「ミニシアターでヒットした『アメリ』が新たな劇場で上映されることで、ミニシアターの構図を変えていったと言ってもいい。梅田にも大小多数の劇場がひしめき合った時代です」と、当時のアメリ旋風が思わぬ方向へと進んでいったことを解説。

ここで、1998年5月から2002年11月までテアトル梅田の5代目支配人を務めた松川さんからのビデオメッセージがモニターに映された。「『アメリ』はオールナイトに加え、2スクリーンで5週間も上映を行ったことを思い出します。缶バッジを作ったり、スタンプラリーを行ったり。ムック本もよく売れました」と当時を振り返った。

そのほか、磯村一路監督、田中麗奈主演の『がんばっていきまっしょい』が上映にこぎつけるまでの裏話も披露。最初は上映する予定がなかったが「非常に誠実で感動的な作品だったので、ぜひ観てほしいとスタッフにもすすめたんです。すると瀧川君が観てくれて、うちでもやりたいと言ってくれた」と話す。瀧川さんは「当時を思い出して、泣きそうになりました」としみじみ。ビデオは瀧川さんが撮影してきたもの。さまざまな記憶がよみがえったに違いない。

その後、2002年に『ピンポン』が公開、こちらは歴代興行収入第5位になった。また、2006年には細田守監督の『時をかける少女』を公開。それ以降、アニメ作品も積極的に紹介していくようになる。こうしてテアトル梅田は、さまざまなファンを取り込みながら、大阪のミニシアターを牽引するリーダーとなっていった。

■最新システムの登場や、シネコンの登場に翻弄されるミニシアター

続いて登壇したのが、映画宣伝パブリシストとして活躍する菅野拓也さんと、心斎橋パラダイスシネマや梅田ガーデンシネマの支配人として映画館の移り変わりに身を置いてきた伝説の支配人、松本富士子さんだ。

菅野さんは、劇場「心斎橋シネマ・ドゥ」で映画人生をスタート。「テアトル梅田と拡大上映した『ピンポン』が歴代興行収入第1位で、連日満席が続き、グッズも飛ぶように売れました」と当時を語る。

また、心斎橋シネマ・ドゥはソニー系列の劇場で、35ミリフィルムではなく、ソニーが開発した「デジタルベータカム」を使ってのデジタル上映を行っていた。「データさえ作ってあれば、フレキシブルに上映できていた」と言い、フィルムからデジタルへと移り変わるなかで、オリジナルの強みを発揮した新たな劇場の現場を語った。

それを受けて松本さんも、「梅田ガーデンシネマは、テアトル梅田に憧れて、追いつけ追い越せでやっていましたね。それは、大阪のほかのミニシアターさんも同じだと思います。劇場として一番観客を動員したのはロベルト・ベニーニ監督・脚本・主演作の『ライフ・イズ・ビューティフル』。当時のアカデミー外国語映画賞などを受賞して日本でも大注目。ゴールデンウィークから公開して、終わったのが秋口だったので、今では考えられないようなロングランでしたね。邦画では、癒し系の金字塔とされる『かもめ食堂』が人気で、良い時代でした。また、是枝裕和監督や西川美和監督とのご縁をいただいて、このお二人の作品は梅田ガーデンシネマで行うことが多かったです」と思い出を振り返った。

それでも劇場は2014年2月に閉館。「閉館が決まると、お客様や監督さんや俳優さんから、たくさんのお声を頂戴したので感無量でした」と続けた。

■シネコンが都市部に続々登場で、ミニシアターの過渡期に!

さらに松本さんは、「2007年ごろから、シネコンが都市部にでき始めて、ミニシアターを含む映画館の興行形態ががらっと変わった過渡期だったと思うんです」と、当時の様子を話す。2011年の1月に梅田ピカデリーが閉館、5月に大阪ステーションシティシネマが開館して「いわゆる既存館がなくなり、シネコンに変わった時期。本当に時代が大きく変わったなと実感しました」。

矢部さんが「邦画はよく入るのですが、洋画が入りにくくなった」と言うと、松本さんも「ミニシアターの黄金期は良質な洋画が主流だったのですが、良質なだけではお客様に来ていただけない時代になった。作家性のある監督の名前でも呼び込むのは難しかったですね」と付け加えた。

続いてモニターに映されたのは9代目の支配人、山内さんからのビデオメッセージ。2008年の4月から8年間テアトル梅田を引っ張った人物だ。たくさんの思い出の中から2009年のロビーの改装を担当したことをあげ、明るい木漏れ日が差すような空間をコンセプトに「日曜日のレイトショーを終えてすぐ改装にとりかかり、5日間24時間体制で工事を実施。レイアウトから予算、設計まですべてに関わったので、大変だった思い出があります」と話した。さらに「僕が在籍する少し前から、シネコンの進出や心斎橋、難波にもスクリーンが増加。その後、梅田にも劇場が出来て、変化が大きかったですね。デジタルに移行したり、商業施設の再開発などで人の流れも変わりました。テアトル梅田は残念ながら閉館してしまいますが、紡いできた歴史や思いは今後シネ・リーブル梅田で受け継いでいきたい」と語った。

また、2011年は東日本大震災があった年。関西などローカルな地域に対しての宣伝費も減ってしまった。「関西の媒体が、東京の記事を流用することが多くなった」と矢部さんも変化を実感。次への展開を模索する時間が続いた映画業界だったが、「そんななかで大ヒット作が出ると、劇場としてはほっとしますよね」と松本さんが問いかけた。それが、テアトル梅田の歴代興行収入第3位、2016年公開の片渕須直監督『この世界の片隅に』だった。

■『この世界の片隅に』は287日連続上映を記録

ここで、この作品の上映に真っ向から向き合った10代目の支配人、古野紀代子さんが登壇。「入社したころによくミニシアター黄金時代の話を聞いていたのですが、そんな体感をしたことがなかったんです。でも『この世界~』の上映が始まった時『映画ってここまでお客さんが入るんだ!』と驚きました」と古野さん。

この作品は2時間9分という長編アニメ。だからこそ、上映時間の確保が一番の悩みだったそうだ。次々と新作が到着する中、とにかく続けたい、と本社に掛け合いながら上映を継続。通常は行わない早朝や夜の時間を使って1日も欠かさず上映した結果、287日という最長ロングランが実現することになり、いつしかテアトル梅田は『この世界の片隅に』のファンから西の聖地と呼ばれるように。「片渕須直監督には何度もイベントに来ていただいて、本当にありがたい作品でした」と振り返った。

■ファンのパワーが劇場の空気を変えた!?

そんな古野さんが、在職中に実感したのはファンのパワー。『セトウツミ』や『ディストラクション・ベイビーズ』は関西出身の俳優・菅田将暉のファンが多数詰めかけ「女子高生がたくさん映画を観に来てくれて、館内の空気が普段とは違いました。ミニシアターに来るのが初めてという方も多かったように思います。特に『セトウツミ』は、劇場が笑いに包まれて、終わったあともみんな笑顔になって。見ているこちらも幸せでした」。ファンのチカラが劇場のムードを変えることを実感した1本となった。

■映画とドラマはどう違う?サブスクの影響は? ミニシアター、映画の未来を考えてみよう!

ここで、新たなゲストを迎えて、ミニシアターと映画の未来を考えるコーナーへ。

新登壇者は塚口サンサン劇場の戸村文彦さん、パルシネマしんこうえんの支配人・小山岳志さん、シネ・リーブル神戸の支配人・多田祥太郎さん、映画の宣伝を行う樋野香織さんの4人。

塚口サンサン劇場といえば、絶叫上映や応援上映などさまざまなイベント上映で全国に名を馳せる名物シアターだ。「すべてはお客様に映画館へ足を運んでもらうためのきっかけのひとつ。映画だけでお客様に来てもらえる時代は終わってしまったと感じているので、映画館の強みをいかして、映画以外のことで映画の良さを感じさせることはできないかと思い、イベント上映をやっています」と戸村さんは返答した。

さらに、「それによって、久しぶりに大きなスクリーンで映画を観た、面白いな、と劇場に通ってくださる方が増えた。うちは、映画館であることをいったん忘れよう、お客さんと一緒におもしろいことをやって行こう!そして、映画館を好きになってもらいたい。そう思いながら活動しています」と続けた。

神戸の新開地で52年続く名画座の支配人を務める小山さんは、映画サロンのお茶会など新しい取り組みを実施。「1スクリーンで2本立て。コロナ禍で状況は厳しくなってきたけれど、2本立ての前にモーニングショーを行ったりしています」と小山さん。自身の映画館を紹介しながら、次の映画館を指名する「映画館のリレー」という取り組みも話題になっており、Twitterを賑わせている。

シネ・リーブル神戸の多田さんは、シネ・リーブル梅田でも支配人を経験した人物。関西のテアトル系列の今後を担う人材だ。そして、樋野さんはテアトル梅田最後のロードショー『よだかの片想い』の宣伝を担当している。

ドラマと映画がどう違うのか、というテーマに対し、「映画というのは、先ほども『セトウツミ』で話題に出たように、共感だと思う。同じ時間を同じ空間で共有する、楽しかったねと笑って映画館を出てくるあの時間の共有は、映画館でしか体験できないと思う」と菅野さんが言うと、同じく映画宣伝を行う樋野さんも「私も共感だと思いますね。同じ空間での映画体験。パソコンなどのモニターで観るよりも、スクリーンで観たほうが記憶にも残るし、SNSで感想をつぶやくことも、やはりみんなで想いを共感するためにあるのでは?」と続けた。

最近では、ネットフリックスなどのサブスクリプション(サブスク)で映画を観る人も増えている。環境さえ整えばパソコンやスマホで好きな時に映画を観ることができる時代。

戸村さんは「ネットフリックスが出てきた時、『なんて良い時代なんだ!』と思ったんです。過去の名作がこんなに手軽に観れるんだと。だったらどんどん観てください、そして映画に興味を持って!と。僕は、絶対にこれを追い風にできる!と思った」と言うと、小山さんも「最初は意識していましたが、うちは名画座なので上映作品はすでに配信しているものもある。だから、あまり影響は感じませんでしたね。とにかく映画を観てもらい、次に関連作品を上映する時にぜひ劇場にきてほしい。どこでどんな方法で映画を観るにせよ、映画を人生の中に組み込んでもらえたら」と続けた。

また、コロナ禍で自宅に巣ごもりしたことで、ネットで久しぶりに映画を観た、という人が多かったことも話題に上った。「自分が昔、映画をよく観ていたことを思い出す大人世代も多かったのでは?」と戸村さんは言う。「だから劇場で80年代、90年代の作品をかけてみたんです。すると、今まで来なかった世代がたくさんやってきた。そういう人たちが『トップガン』のリバイバル上映や最新作の『トップガン マーヴェリック』を観に行ったのだと思う。それなら、サブスクとは敵対せずに映画館がのっちゃえ!と。その方が絶対に良い関係になると思ったんです。映画館で映画を観ると時間も場所も拘束される、途中でやめることも難しい。だからこそ、自分がいかにその映画をポジティブに楽しめるのか、それもまた、映画の楽しみ方のひとつだと思います」と話した。

劇場支配人を経て、現在は映画のプロモーションを手掛ける古野さんも、「映画に必要なのは、圧倒的な体感」だと言う。「3D や4Dではなく、映画そのものから伝わるチカラとみんなが同じ画面を見ているあの感覚。それを体験し、シェア出来るからこそ『トップガン マーヴェリック』は大ヒットにつながったと思う。映画にはまだまだパワーがある。でもそれには、圧倒的な体感ができる作品があることが大前提。ずっと長くお客様に来てもらうという点では別の仕掛けが必要になる。私もそこはいつも模索しています」と力強く話した。

大人世代の話がでたが、一方、20代前半の若い世代はどうなのか。「おでかけのひとつとしてシネコンに行く機会はあるが、ミニシアターにはなじみが少ないことを実感している」という声が菅野さんからあがった。「シネコンならチケットを買う方法がわかるけれど、自分でミニシアターに行ってチケットを買う方法がよくわからないという人もいる。それも先ほど戸村さんがおっしゃった、すべてのお客様に足を運んでもらうための工夫をすることなのかな思います。ミニシアターの敷居を飛び越える施策を考えて行かないといけないなと実感しています」。

現役支配人の多田さんは、「ネットフリックなどでは、映画を観ている人よりもオリジナルのドラマなどを観ている人のほうが多いのではないかと感じている。オリジナルコンテンツを観ることに精一杯で、映画館へ新作を観に行く時間がないのかも。過去の映画はアーカイブとしてそこに並んでいるだけの様な気もするので、それなら、こういう映画がありますよ、と監督の特集上映を組むなどして、映画館で提示するのが良いかもしれません。それは、映画館にとってチャンスなのでは」と述べた。

それを受けて瀧川さんも「テアトル梅田ではここ2年ほど、レトロスペクティブを数多く上映してきました。その中で感じたのは、作品の奥深い魅力をお客様同士で伝え合っていただける映画サロンのような場を提供することも大切だということ」と続けた。

古野さんも、「監督特集などのパッケージで提示していくことは一つの方法だと思いますね。昔劇場で働いていた時、1週間限定のレイトショー作品なのに、なぜこんなに若い人たちが来てくれるのだろう、と思うことがあったんです。すると「ここでしか上映されていないので来ました」と。若い世代はスマホでマップ検索が出来るので、映画館の場所が分かれば来てくれる。さらに、その映画館でしか観ることのできない独占性のある作品があれば、若い世代を取り込むための強みに出来るのかなとも思います」と締めくくった。

最後、会場にはテアトル梅田を振り返る約5分のムービーが流された。そこには、過去に上映された作品のチラシや名場面、みんなを迎えてくれた明るいロビー、名物の外階段など、劇場の日々と思い出をたどるたくさんの瞬間が詰まっていた。

30周年を迎えたその日はコロナ禍で休館中、映画館を愛してほしいという思いを携え、コロナ禍で何度も足止めされながらも出来る限り続行した映画サロン“しねまぼっこ”など、たくさんの出来事がよみがえる。

映像のバックに流れたBGMのタイトルは『You Were There』〝あなたはそこにいた″。この言葉が、テアトル梅田を愛したすべての人へ、劇場からの最後のメッセージとしか思えない。

『You Were There』。

映画ファンの人生に寄り添い、さまざまな文化や人間の喜怒哀楽を体験をさせてくれたテアトル梅田。32年間、いつも変わらず「そこ」に居させてくれて、ありがとう!

迎え入れてくれてありがとう! そして、たくさんの感動をありがとう!

こうして、温かく大きな拍手に包まれながら2時間のイベントを終えた。

◎取材・文/田村のりこ