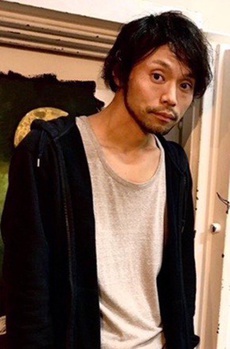

HOME > Web 限定インタビュー > 「西藤将人」インタビュー

島根を拠点にしながら独自の企画でエネルギッシュに活動する俳優・西藤将人が、三重の第七劇場、宮崎の劇団こふく劇場とタッグを組んで新たな演劇プロジェクトを始動。3県を巡るツアーの皮切りとなる三重公演を前に、演出・美術を手掛ける鳴海康平(第七劇場代表)、プロデューサーの林田古都里と共に、作品づくり、地域発演劇の可能性について語り合いました。

「365日公演」「全国47都道府県ツアー」など、西藤さんは島根を拠点に独自の企画で精力的に活動されていますね。

西藤:2018年の「全国47都道府県ツアー」は、翌年に目指した「366日公演」の劇場づくりに携わってもらうため、全国の演劇人と知り合いたいという思いもあって取り組みました。各地の演劇シーンを肌感で知れたのも大きかったですね。

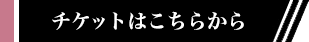

鳴海:当時、演劇界で噂になっていたし、みんな興味を持っていましたよ。「変なヤツがいる。うちにも来たぞ」という話をよく聞きました。

西藤さん、鳴海さん、永山さん(脚本・劇団こふく劇場代表)は以前から交流があったのですか?

鳴海:私が2018年から携わっている広島の地域新進演劇人育成事業の作品に出てくださったのが、西藤さんとの出会いですね。

西藤:鳴海さんは、作品全体はもちろん観客の皆さんに対してとか、とにかくあらゆることに配慮されるんですよね。演出家が提示するものや提示の仕方によって俳優が不自由になることもありますが、鳴海さんはそうじゃなく、僕たちにちゃんと栄養をくださる。俳優に対してすごく丁寧で優しく、誠実な方です。ご本人を前に言うのは恥ずかしいですが、演出家として本当に尊敬しています。永山さんとは、全国47都道府県ツアーで宮崎を訪れる際、僕からご連絡したのが最初ですね。現地に入ってからも永山さんに公演を観ていただいたり、劇団の方に小道具の修繕を手伝っていただいたり、こふく劇場の皆さんにはすごく手厚くしていただいて「この人たちと一緒にお芝居したいな」と思いました。

今回は、劇団こふく劇場、第七劇場から3名ずつと西藤さん、7人の俳優が出演します。稽古でのお互いの印象などはいかがですか?

西藤:僕は、現場での居方を探っている段階ですね。劇団を長くやっていると「このひと言で伝わる」という感覚があって、こふく劇場も第七劇場も、きっと皆さんそれぞれお持ちだと思います。僕は学校で演劇を学んだわけでもないので、常に探っているんですよね。今のこの言葉にどういう意味があるんだろうとか、この人は何を不安がっているんだろうとか。その人が大切にしているものを大切にするのがコミュニケーションの第一歩ですから。これから稽古を重ねる中で、そこを考えて深めていく感じでしょうか。

鳴海:みんな変ですよ、この作品に出てる俳優さんたちは(笑)。演技のメソッドは人それぞれですから、お互いを見ながら相手を魅力的に感じたり「それは違うんじゃないか」と思ったり、個々で感じて作っているはずです。それが共同制作の醍醐味だと思います。私は、人間が一人ひとり違うように、演技のスタイルや考え方、声質や発声法も俳優によって違うのは全然構わないと考えています。だから、自分の劇団で作ってもほかのカンパニーと作っても、バラバラなのは同じ。それぞれの俳優に響くような言葉で演出するのは、普段と変わりません。

西藤さんはどんな俳優ですか?

鳴海:すごく真面目なピラニアみたいな人です。

西藤:面白いな。

鳴海:他人に優しく、自分のことにはすごくストイック。表現については、もう食いちぎろうとするみたいな感じの人ですから、安心して演技を見ることができます。その上で、やりたいことや自分の思いをちゃんと鋭く伝えてくれるので、演出家としても「そっちじゃない」とか「こっちはいけます」とか言いやすい。私にとっては、すごくやりやすい俳優です。

西藤:恐縮でございます。初めて聞きました。

「この物語」では、地元の車いすスポーツ選手のドキュメンタリー番組制作に携わる人たちが、あるSNSの投稿をきっかけに心揺らぎ、“物語”について考えていく様子が描かれます。作品テーマはどのように決まったのですか?

林田:今回、制作のキックオフのタイミングで高校演劇連盟の先生方にヒアリングしたり、生徒たちにオンラインでアンケートを取らせていただいたりしました。現代に生きる高校生たちが何を感じているのかを言葉にしていただき、それらを全部永山さんに渡して、テーマの手がかりにしてもらった感じです。

鳴海:障がい者を消費するいわゆる感動ポルノと呼ばれるような、社会の中で美しいとされるものを賞賛して消費していく事象を主軸にはしていますが、それだけではありません。登場人物それぞれの物語というか経験や歴史があって、それは決して論理的ではない。人生とはそういうものですから。きれいに整頓されていない物語が目の前に現れるというのは、高校生にとって大事なことだと思います。

上演時間は高校演劇の大会と同じ60分。観るだけじゃなく、作るという演劇体験においても高校生は最適な年代なのでしょうか。

鳴海:高校生というのは、失敗とか、自分の価値観が異なるものとの衝突を適切に経験した方がいい時期だと思うんですよ。演劇づくりでは、人と意見が合わなかったり、いろいろな解釈が出てきたりする中で、相手のことをよく聞いたり見たりしなければなりません。自分に見えている世界とは異なる世界との出会いを、永遠にし続けるわけです。それは、人間形成がなされる時期において非常に効果的だと思います。

林田:私は宮崎出身で、地元で高校演劇をやっていました。高校生だと自力で外に出られないし、宮崎は陸の孤島と呼ばれるような場所で、外とのつながりが希薄に感じられることもありました。今回、三重・宮崎・島根の各地域に根ざす演劇人がクリエーションした作品を子どもたちが観て、世界は広いし地続きなんだということを少しでも感じてもらえたらと思っています。

鳴海:人的な交流や流動性のようなものが目の前にあるということは、とても大事なことですよね。自分が住んでいる場所にほかの地域からも人が来るとか。来るということは行くことができる、というイメージにつながりますし。多様な他者とか世界の広がりの枠組みを高校生の目の前できちんと示すということは、地域の可能性を広げることにもなると思います。生まれ育った地域に子どもたちが愛着を感じるようになれば、アイデンティティにも自信が持てるようになる気がします。自分がいた場所に自信があるということは、人間形成的にとても大事なことなんです。だから今回の公演は、すごくいい企画だと思います。

西藤:高校生はもちろん全ての世代の人に観ていただきたいですし、この作品を通じてたくさんの人とお会いできるといいなと思っています。でも、島根は行きにくいですよね。島根から三重、宮崎も行きにくい。

鳴海:三重には空港がないので、1回名古屋に飛んで船で来るか、電車で回ってくるか、ですから。

林田:お互いアクセスしづらい3県…面倒くさいツアーを組んでしまった(笑)。

◎Interview & Text /稲葉敦子

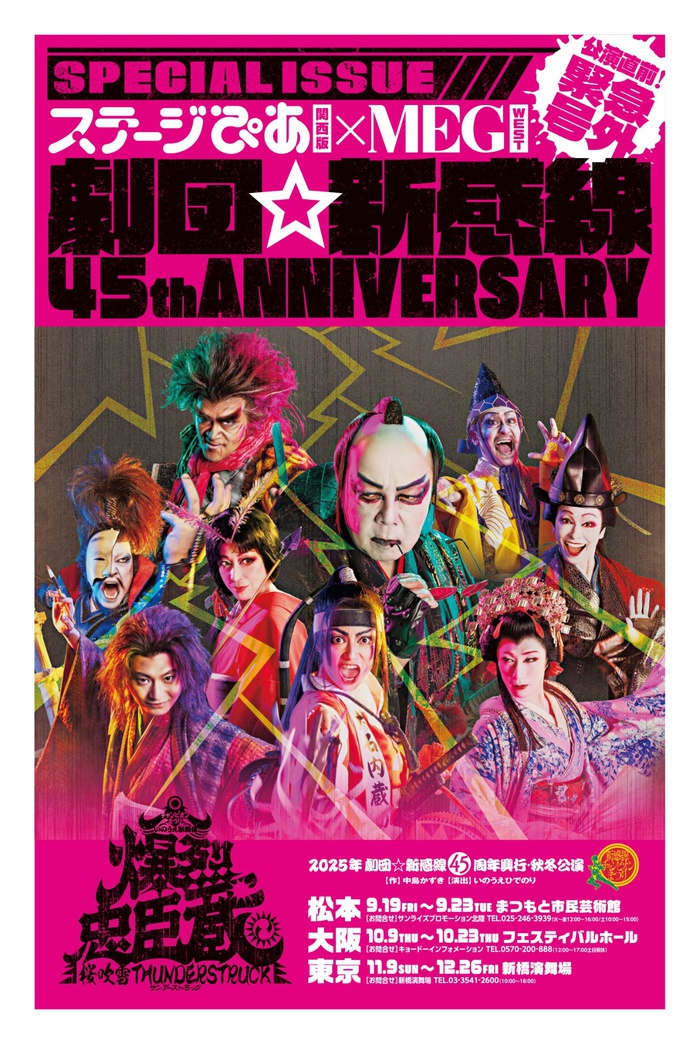

5/3 SATURDAY〜5/5 MONDAY・HOLIDAY

三重・宮崎・島根を巡る縁結び旅「この物語」三重公演

【チケット発売中】

◎作/永山智行(劇団こふく劇場) ◎演出・美術/鳴海康平(第七劇場)

◎出演/木母千尋、菊原真結、三浦真樹(以上、第七劇場)、濵沙杲宏、有村香澄、池田孝彰(以上、劇団こふく劇場)、西藤将人

■会場/三重県文化会館 小ホール

■開演/《三重県高校演劇部 招待公演》5/3(土)18:00 5/4(日)14:00

《一般公演》5/4(日)18:00、5/5(月・祝)14:00

■料金(税込)/整理番号付自由席 一般 ¥3,000 22歳以下¥1,500(要年齢証明書提示)

■お問合せ/三重県文化会館チケットカウンター TEL. 059-233-1122

※未就学児入場不可

《宮崎公演》6/14(土)6/15(日)会場/三股町立文化会館

《島根公演》2026年 3/19(木)3/20(金・祝)会場/大社文化プレイスうらら館