HOME > SPECIAL INTERVIEW > 「談ス」スペシャルインタビュー

「談ス」スペシャルインタビュー取材日:2018.01.22

スウェーデンを拠点にダンサーとしてインターナショナルに活動する大植真太郎。

役者としても、ドラマ、映画、舞台に引っ張りだこの森山未來。

演劇や美術とのコラボにも意欲的でコリオグラファーとしても活躍する平原慎太郎。

それぞれ立ち位置の異なる3人が集結して、

ダンスでも演劇でもないジャンルレスなパフォーマンスを創作しています。

名付けて「談ス・シリーズ」。

身体から発せられる言葉も身体表現のひとつと捉えた

彼らのユニークな発想の表れです。

第1弾の「談ス」は2014年東京で発表されるやいなや大反響を呼び、

ダンス公演としては異例の日本全国ツアーに発展。

今年5月から全国を巡る第3弾「凸し凹る」にも期待が募ります。

まず、タイトルから読み方を決めていないというのだから、

その創造に果てのないことが伺えますが、核となるテーマは明確。

タイトルの凸凹は何を示し、何を知ろうとしているのか。

彼らの探求は、芸術的かつ人間的魅力にあふれていました。

「談ス・シリーズ」第3弾が立ち上がった経緯をまず教えてください。

大植:2016年の第1弾の全国ツアー中にすでに、いつになるかわからないけど次のことを考えてみようという動きはあったんです。第1弾の結果を見てというようなことでもなく、普段はそれぞれ別々の活動をし、個々それぞれのスタンスがある3人にとって、この「談ス」が、集まれる機会になっていけばいいなと。それで、まずシリーズ第2弾を僕と慎ちゃん(平原)で、柳本雅寛、辻本知彦という男性ダンサーに参加してもらって上演したんですが、今回スケジュールを合わせて、ようやくまた3人でやれることになったんですね。ただ、公演をすることが第一ではなくて、僕たちにとってはむしろ作る過程が大事であって。作品を作る作業のなかで、お互いが話し合う、向き合う、出し合うっていうことができる活動の場であり作品であってこそ、継続していく価値があると思っているので。観てくださる方にとってどうかということよりも、まず僕たちにとってどういう場であるかということが絶対条件ではあるんですね。

舞台にチョークで文字や絵を書いて場を作りながら3人がさまざまにぶつかっていく第1弾は、ストックホルムの大植さんの自宅に黒板があったことから生まれたものだったそうですが、まさしく3人でアイデアを練って作っていかれた様子が伝わってきました。今回はどんなものがアイデアのもとになっていますか。

大植:今回は、タイトルを先に決めなきゃいけないという都合がまずあって、どうしようと悶々としていたときに未來くんの家に行ったら、彼が松岡正剛さんの『日本という方法』という本を紹介してくれたんです。で、「ここだけでいいから読んでみて」と見せてくれたなかに「てりむくり」という日本建築に関する言葉があって、それが出発点になっているんですね。てりは反り、むくりは起き上がりの意味で、神社やお寺によくある凸凹の曲線を持つ屋根を「てりむくり屋根」というそうなんですけど。この日本独自の曲線がどうして生まれたのかというところから、日本は昔からいろんなものを取り入れて自分たちのものにしてオリジナリティや新しい形を作ってきた、それは僕たちがそれぞれ違うものを持ち寄って共存させながら作品を作ることと似ているよね、という話になり。それでタイトルに凸凹を入れようということになったんです。そして、凸凹だけだとよくあるから、「凸し凹る」という2行書きのどう読むのかわからない表記にして、自分たちがやっていることを観る人に投げかけているように、タイトルの読み方も投げかけてみようと思ったんですね。

森山:ちなみに今日は「オスシメスル」という読み方をしてるんですけどね(笑)。

大植:でも、明日になればまた変わる。変わっていくものであってほしいなと思ってます。

平原:そのタイトルを決めるときの話し合いは、僕はメッセンジャーを通して参加してたんですけど、僕もその視点には非常に共感を覚えましたね。日本や日本人の解釈の仕方とか、日本人の感覚のなかから消えちゃっているものもあるけど、忘れているものと忘れていないものの違いはどこにあるのかとか。意識はしてなかったんですけど、タイトルのなかに奇しくも「しる=知る」という言葉が入っているのも面白いなと思いますし。そういうアイデアが出る面子であるということが、僕にはとても豊かに感じられました。

森山:リーダーである大植真太郎の存在自体が、てりむくりだったり折衷だったりもしますしね。日本人だけどヨーロッパで過ごしている時間が長い分、日本っていうものだったり日本人としての自分というものに対しての視点が、僕らとはやっぱりちょっと違う。もともと不思議な人ではあるけれど、より不思議にさせている要因がそこにあるような気がするんです。

平原:日本で起こっている出来事は知っていても実感がないという、そのギャップが面白かったり。

森山:そう。例えば「文春砲」みたいな言葉も(笑)、知ってはいるけどピンとこないって言うんですよ。だから、大植真太郎の視点を僕らが共有して、大植真太郎の視点から作品を作れたら面白いと思いますし。何なら大植真太郎の人生を作品にしてもいいかもしれないなと今ふと思いましたけど(笑)。いずれにしろ、第1弾は作品のメッセージとかテーマを強く押し出したくないという意図があってはぐらかしたり脱線したりしていて、それはそれで面白い作品になったと思うんですけど、今回は、自分たちが立てたコンセプトに対して、逃げずに最後までできたらいいなとは思っています。

では、その日本を日本人としての自分を探るというようなテーマは、具体的にはどう表現することになっていきそうでしょうか。

森山:凸凹の文字が合わさって四角になったとき、それぞれの字が持つ線のこっちとあっちにあるものの違いって何だろうとか、境界線の曖昧さみたいなことを今まずみんなで話しているところなんです。西欧では二項対立がはっきりする考え方が基本だと思うんですけど、白黒はっきりさせることがすべてではないというのが日本的な考え方だよねと。だから、境界線の曖昧さを、上手く身体表現に持ってこられないかなと思うんですね。たとえば、ユニゾンといって3人がまったく同じ動きをしたとする。でも、少しずつそれぞれの個性が見えてきて絶対に同じにはならない。だけどどこか融和が感じられる。どこまでが形であって形じゃないのか。そういう振れ幅みたいなものが見せられたら面白いかもしれないなとか考えていますね。

平原:確かに、多様だから秩序が作られるというのは日本的だなと思いますね。日本には八百万の神がいると言われますけど、たくさんの神様がいてそれでこの世界の均衡が保たれているというのが日本的だとするならば、出自も活動も住んでる場所も違うこの3人が、ひとつのバランスを作るっていうのは面白いと思います。

大植:境目がありながらバランスを取り、バランスを取ってるけどそこには境目がある。その狭間が面白いっていうことですよね。僕自身はいつもその境界線が曖昧になってどんどん脱線していっちゃうほうなんですけど、それをこのふたりが引っ張って戻してくれて、でもやっぱり脱線する。そういうやりとりができるのが、このグループは面白いんです。たとえば恋愛もそうだと思うんですけど、逃げて引き戻されてっていうところに人間関係はあって。くっついてばかりいるんじゃなく、離れたときに初めてわかることもある。それが作品になっていくのがこのグループだと思うんですね。

森山:今彼が話しているのは、「コンタクト・インプロヴィゼーション」っていうダンスの手法のことでもあるんですけど。実際に接触したり離れたりするなかで協調や違和感が生まれるんですね。しかも、コンタクトにもいろんな方法があって、大植さんがやっているコンタクトは、本当に体重を乗せてテコの原理を上手く利用した、プロレスの肉弾戦のようなものが多くて(笑)。生々しさと同時に、エンターテインメントとしてのプロレス感というか、嘘を含めた面白さがすごくあるんです。

平原:ただ、今回はコンタクトありきじゃない気はしますね。3人が面白いと思うことを表現する。そこに必要であればコンタクトも使うっていう感じになるんじゃないかと。

大植:そして、面白いだけで終わらせない。面白いの先にあるものを、今回は探したいと今模索中ですので。ぜひその先を楽しみにしていただければなと思っています。

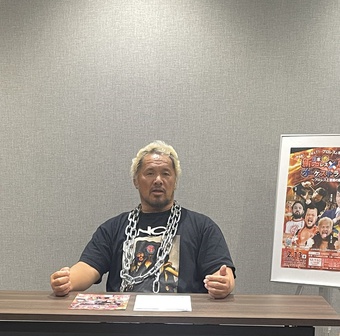

◎Cover Photo/安田慎一

◎Interview & Text/大内弓子

5/26SATURDAY

談ス・シリーズ 第三弾

凸し

凹る

チケット発売中

■会場/ウインクあいち

■開演/15:00

■料金(税込)/全席指定 ¥6,000 U-20チケット¥2,000(当日引換券)

■お問合せ/中京テレビ事業 TEL.052-588-4477(平日10:00〜17:00)

※2歳以下入場不可