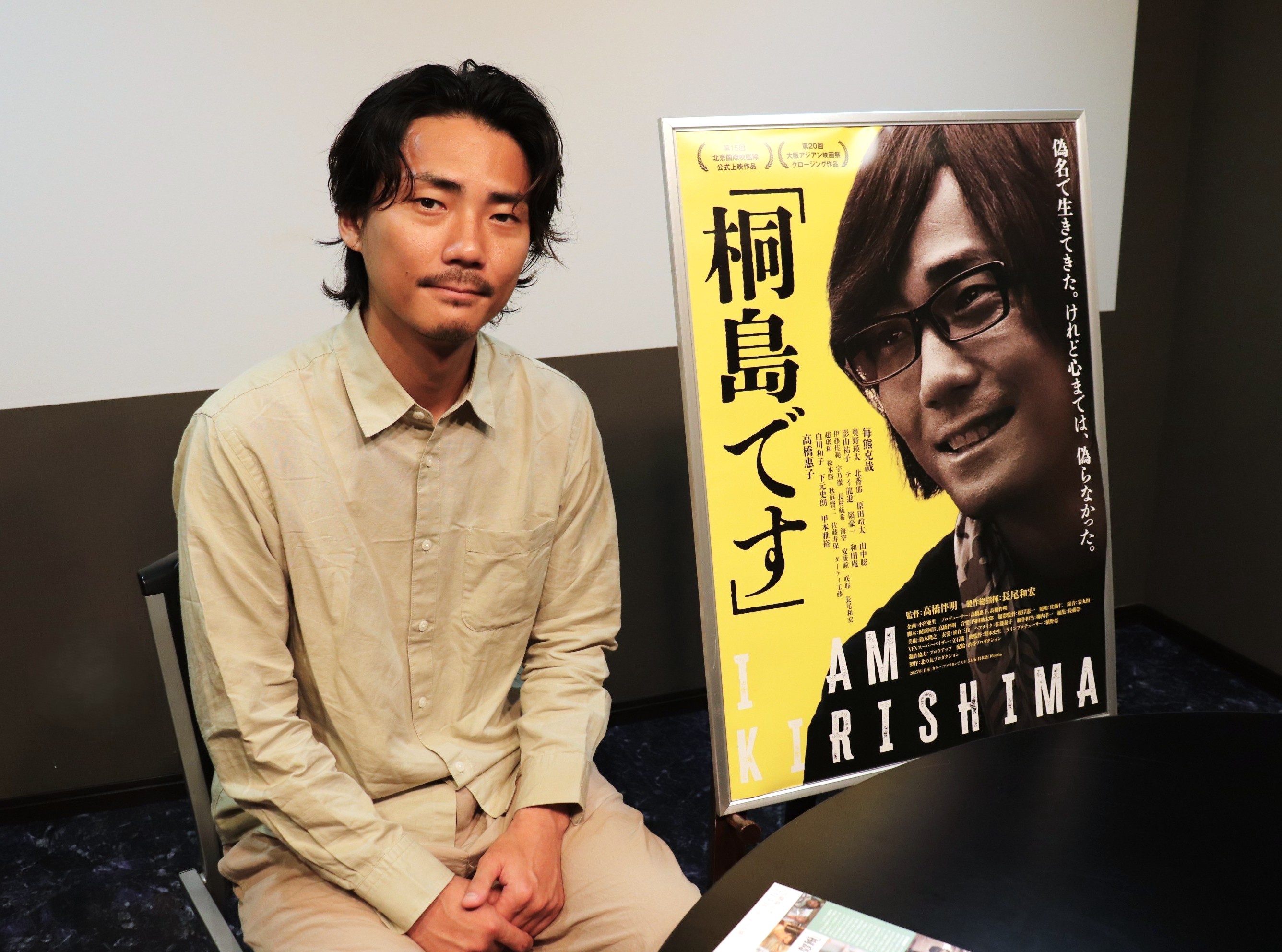

師匠・桂伸治とともに思い入れある愛知県稲沢市で親子会にのぞむ。

国民的人気番組でもおなじみの桂宮治が愛知県稲沢市で師匠・桂伸治とともに貴重な親子会を開催する。2012年に前座から二ツ目に昇進するやいなやNHK新人演芸大賞・落語部門の大賞を受賞。以降も破竹の勢いで活躍し、21年には真打に昇進した。そんな宮治が二ツ目時代からコンスタントに行ってきた稲沢公演への想い、初めて師匠を迎える心境などについて語ってくれた。

伸治師匠と共演する心境はいかがですか。

噺家は師匠に弟子として取っていただき、一人前に育てていただくので、師匠というのは父親、あるいは親以上とも言え、自分にとっては神様のような存在です。僕が噺家でいられるのはすべて師匠のおかげで、同じ席数ずつ落語をする機会は通常あまりありません。本当に特別な時、記念の時などにやるものなんです。今回は二ツ目になりたての頃からかわいがっていただいている稲沢の会館さんの企画で、ホールの方々はもちろんお客様も二ツ目時代からずっと応援してくださっています。そんな会館の方と今回に向けて話すうち、いよいよ師匠伸治を呼んでも良い時期ではないかと思い、師匠に聞いたところ快く受けてくれました。私としては満を持しての親子会です。

稲沢公演の思い出やエピソードはありますか。

稲沢市民会館のように公演させていただく会場が徐々に大きくなっていくケースは他の会館ではほとんどないんですよ。まだ二ツ目で全く無名の時に和室から始め、少し大きなホールに移るとお客様もたくさん集めてくださいました。真打になった時にはいきなり中ホールで披露目をやっていただき、そこで東京の披露目のチケットまで売らせていただいたりして、自分の噺家としての成長とともに稲沢市民会館内の会場の大きさもステップアップしていったんです。会館の方々だけでなくお客様にも育てていただいているといちばん感じる場所ですね。まだまだ駆け出しの私に食指を動かし、招いてくださって本当に感謝しています。集客面などご苦労もあったと思うんですけど「やりましょう、大丈夫ですよ」と言って、どんどん会場を大きくしてくださって、うれしかったですね。しっかりアンテナを張って若手を探してくださる姿勢も感じ、とてもありがたいです。

二ツ目時代は「成金」(落語芸術協会の二ツ目で結成されたユニット)でも活躍されましたが、ご自身にどんな影響をもたらしたと思いますか。

前座時代を一緒に過ごした先輩後輩11人で成金を作ったんですけど、みんな個性的で負けず嫌い。良いことも大変なことも共に同じ経験をしながら「いつか売れてやるんだ」と言い合った仲間です。特に覚えているのは、新作の奇才で唯一無二の(瀧川)鯉八兄さんが二ツ目になった途端に温めていた新作落語だけで勝負し、先輩、師匠方が驚愕して袖から離れない状態になったこと。鯉八兄さんはその年のNHK新人演芸大賞の落語部門の決勝にも残って大活躍するんですが、それを僕は前座の最後の頃に見て「負けてたまるか。自分も決勝に行く、賞をとる」と思いました。ただ、実際に大賞をとったものの鯉八兄さん、(柳亭)小痴楽兄さん、(神田)伯山たちがもっと活躍していきます。好調にあぐらをかいていたらダメになる、忘れられるという恐怖を味わわせてくれたのも成金の仲間でした。半面いろんな相談もできましたから本当にかけがえのない仲間というかライバルというか、敵というか(笑)。いなきゃ寂しいし、いたらいたで負けるのは嫌だし、変な関係ですよね。

落語界やエンタテインメント業界に対して今お考えのことはありますか。

僕たちができるのは、お客様の前に出たら絶対に手を抜かないこと。「この時間、他のものを見れば良かった」と思われないよう必死でその日の100%を出す。それさえ続けていれば何の後悔もないし、エンタメ業界が廃れることもないと思います。エンタメ全体のことを僕らがどうこうできるわけじゃないですが、より高みを目指す方々とお会いしたりコラボレーションさせていただく機会があれば、その方々の想いも吸収し、落語に取り入れたいですね。もっと新しい表現の仕方を勉強していきたいので、いろんな方とご一緒したい想いはあります。

僕たちは必ずヒットを打つ、泥臭くてもバントヒットでもいいから塁に出てつなぐという意識で高座にあがらないといけません。これは噺家も他のエンタメの方もそうだと思いますが、一人でも「ここでいいか」と考え、それをお客様が感じ取ってしまったらエンタメの終わり、表現者としての終わりです。売れている先輩方ほど必死で負けず嫌いですよ。何十年もやっている先輩方がその背中を見せながらどんどん前に進んでいきます。そこで僕たちも先輩方の背中にひっかき傷でもいいから爪痕を残そうと奮闘する。そういう闘いはお客様も見ていて楽しいと思います。うちの師匠もそうですよ。「弟子であっても師匠に勝たなきゃダメだ。俺も絶対に負けない」と前座時代から言われてきました。競技ではないので何をもって勝ちなのか負けかはわからないですけど、その気持ちが大切ですよね。

◎Interview&Text/小島祐未子

7/21 MONDAY・HOLIDAY

稲沢市民寄席

桂伸治 桂宮治 親子会

【チケット発売中】

■会場/名古屋文理大学文化フォーラム(稲沢市民会館)中ホール

■開演/14:00

■料金(税込)/全席指定 ¥4,500

■お問合せ/名古屋文理大学文化フォーラム(稲沢市民会館) TEL.0587-24-5111

2023年に絶賛を浴びた傑作「りすん」が帰ってくる!

芥川賞作家・諏訪哲史の小説を奇才・天野天街の作・演出で舞台化した

「りすん」は2010年初演の後、23年に再演され、さらに反響を呼んだ。

兄妹同然に育った青年・隆志と少女・朝子の愛と死の物語には

天野による演劇的趣向が詰め込まれ、観客は歓喜と興奮で沸き返った。

24年に天野は他界したが、彼が命を削って作り上げた舞台は生かせるはず――

遺された座組は再集結。この夏、名古屋を皮切りに5都市ツアーを決行する。

演出を引き継ぐ盟友・小熊ヒデジ、祖母役で続投する宮璃アリに話を聞いた。

大変な事態を乗り越え、前に進み始めた今の心境はいかがですか。

宮璃:ツアーをやる方向で固まってきた時、天野さんはまだ生きてましたよね? 関東方面だけ会場が決まらず、天野さんが自分でプロデューサーの松浦茂之さん(三重県文化会館)に電話して「関東は絶対やりたい!」と言っていたはず。それで改めて劇場を探して神奈川芸術劇場に決まったんです。だから最初は「うれしい、もう一度できる」という気持ちしかなかったけど…。23年の時も天野さんは入退院を繰り返していたので、稽古場はほぼ小熊さんが仕切ってくれていたんですよ。天野さんが来た時に疑問を聞いたりリズムを直してもらったりして整えながら作ってきたので、心配はあってもできると思っていました。でも、少年王者舘の本公演が終わった途端「天野さんがいないのに本当にできるのかな」という気持ちが押し寄せてきて。そんな中、小熊さんがみんなの話を聞いて不安も解消してくださった。あと、関連ワークショップで小熊さんが天野さんの作品をより良くしようとする意志がすごく感じられて、これだったら天野さんに「ようやったやないか」と言ってもらえるんじゃないかと思いました。

小熊:天野天街とは野外劇「高丘親王航海記」が最初にやった芝居だったんですよ。その後、プロデュース公演の演出をしてもらったり、KUDAN Projectを一緒に立ち上げたり、その他いろんな企画を通じて30数年、断続的だけど一緒にクリエイションしてきた時間がある。それを思うと、やらないという選択はあり得ないというか…。天野君と過ごしてきた時間や力、共同作業をしてきた経験と歴史を信じるならば、これは絶対やるべきじゃないかと。何より彼が望んでいたツアーなんです。あと、これは座組が良かったんだけど、やれない、不可能という要素がほぼ見当たらない。そして上演をすることが(天野のいない現実を)受け入れていくための行動になる気がして…。この機会が持てたのは本当に幸いです。

今回の課題は?

小熊:どこまでブラッシュアップしていけるかですよね。KUDAN Projectでは何度も再演をしていますけど、本や演出を変えてはいない。でも再演する度に少しずつ変わってはくる。何かが深まったり強度が上がったり密度が上がったり…。それは「りすん」でも同じじゃないかと。あとは俳優の演技をどこまでブラッシュアップできるか。僕の実体験として俳優が過去の作品をさらうと手触りが違うというか、同じなんだけど微妙に違うんですよ。天野君との関係では僕は俳優であることが多かったので、俳優という視点でも見ながら全体を整えていく演出ができたらいいなと考えています。

宮璃:前回は必死のパッチだったんですよ。でも、途中から力が抜けたというか…。私こう見えて人見知りなんですね。菅沼翔也君も加藤玲邦ちゃんもほぼ初対面で、稽古も隆志と朝子の場面が多い。だから二人を遠巻きに見ている感じでした。でも小屋入りしたら3人一つの楽屋で、菅沼君の少年みたいなところや玲那ちゃんの兄を尻に敷くようなところが見えてきて、徐々に距離感が縮まっていった。先日久しぶりに読み合わせがあったんですよ。その時ちょっと懐かしいような感覚があり、実際いい雰囲気の読みになったと感じました。今こんな感じにできるのであれば大丈夫かなと。前回はフレッシュな「りすん」だったとしたら、今回はちょっと熟した「りすん」ができるのかなと思います。

小熊:劇作家は世に大勢いて、台本自体が作品として成立してることもあると思うんだけど、天野君はおそらくそうじゃない。台本とともにすべてのスタッフワークと俳優の作業が上演という形でパッケージされていると思うんです。だから、その一部である台本だけ読んでもよくわからない。照明、音響、俳優、言葉…、すべて同等に扱ってコラージュしてパッケージされたものが天野天街の演劇なんです。

最後にひと言お願いします!

小熊:天野天街と諏訪哲史、この地域が生んだ二つの大きな才能が出会ってコラボレーションしています。とても親和性高く生まれた作品でもあるので、ぜひご覧ください。

宮璃:他では見られない作品だと思います。原作の小説と共にお楽しみください。あとはチラシに「新たなる伝説の誕生」とか書かれているけど調子に乗らないよう…、いや! 「りすん」はスタッフも演者も本当に必死にやるしかないんです!!

◎Interview&Text/小島祐未子

7/11 FRIDAY~7/13 SUNDAY

「りすん 2025 edition」リ・クリエイションツアー

地域公共劇場連携事業

【チケット発売中】

■会場/名古屋市千種文化小劇場(ちくさ座)

■開演/7月11日(金)19:00 12日(土)14:00、18:30 13日(日)14:00

*7月13日(日)はアフタートークあり

■料金(税込)/全席自由席 一般¥3,000 U22¥2,000

■お問合せ/名古屋市千種文化小劇場(ちくさ座)TEL.052-745-6235(9:00~20:00 ※日祝~17:00)

※未就学児入場不可

地域に根ざす演劇人だから示せる、世界の広さ。

島根を拠点にしながら独自の企画でエネルギッシュに活動する俳優・西藤将人が、三重の第七劇場、宮崎の劇団こふく劇場とタッグを組んで新たな演劇プロジェクトを始動。3県を巡るツアーの皮切りとなる三重公演を前に、演出・美術を手掛ける鳴海康平(第七劇場代表)、プロデューサーの林田古都里と共に、作品づくり、地域発演劇の可能性について語り合いました。

「365日公演」「全国47都道府県ツアー」など、西藤さんは島根を拠点に独自の企画で精力的に活動されていますね。

西藤:2018年の「全国47都道府県ツアー」は、翌年に目指した「366日公演」の劇場づくりに携わってもらうため、全国の演劇人と知り合いたいという思いもあって取り組みました。各地の演劇シーンを肌感で知れたのも大きかったですね。

鳴海:当時、演劇界で噂になっていたし、みんな興味を持っていましたよ。「変なヤツがいる。うちにも来たぞ」という話をよく聞きました。

西藤さん、鳴海さん、永山さん(脚本・劇団こふく劇場代表)は以前から交流があったのですか?

鳴海:私が2018年から携わっている広島の地域新進演劇人育成事業の作品に出てくださったのが、西藤さんとの出会いですね。

西藤:鳴海さんは、作品全体はもちろん観客の皆さんに対してとか、とにかくあらゆることに配慮されるんですよね。演出家が提示するものや提示の仕方によって俳優が不自由になることもありますが、鳴海さんはそうじゃなく、僕たちにちゃんと栄養をくださる。俳優に対してすごく丁寧で優しく、誠実な方です。ご本人を前に言うのは恥ずかしいですが、演出家として本当に尊敬しています。永山さんとは、全国47都道府県ツアーで宮崎を訪れる際、僕からご連絡したのが最初ですね。現地に入ってからも永山さんに公演を観ていただいたり、劇団の方に小道具の修繕を手伝っていただいたり、こふく劇場の皆さんにはすごく手厚くしていただいて「この人たちと一緒にお芝居したいな」と思いました。

今回は、劇団こふく劇場、第七劇場から3名ずつと西藤さん、7人の俳優が出演します。稽古でのお互いの印象などはいかがですか?

西藤:僕は、現場での居方を探っている段階ですね。劇団を長くやっていると「このひと言で伝わる」という感覚があって、こふく劇場も第七劇場も、きっと皆さんそれぞれお持ちだと思います。僕は学校で演劇を学んだわけでもないので、常に探っているんですよね。今のこの言葉にどういう意味があるんだろうとか、この人は何を不安がっているんだろうとか。その人が大切にしているものを大切にするのがコミュニケーションの第一歩ですから。これから稽古を重ねる中で、そこを考えて深めていく感じでしょうか。

鳴海:みんな変ですよ、この作品に出てる俳優さんたちは(笑)。演技のメソッドは人それぞれですから、お互いを見ながら相手を魅力的に感じたり「それは違うんじゃないか」と思ったり、個々で感じて作っているはずです。それが共同制作の醍醐味だと思います。私は、人間が一人ひとり違うように、演技のスタイルや考え方、声質や発声法も俳優によって違うのは全然構わないと考えています。だから、自分の劇団で作ってもほかのカンパニーと作っても、バラバラなのは同じ。それぞれの俳優に響くような言葉で演出するのは、普段と変わりません。

西藤さんはどんな俳優ですか?

鳴海:すごく真面目なピラニアみたいな人です。

西藤:面白いな。

鳴海:他人に優しく、自分のことにはすごくストイック。表現については、もう食いちぎろうとするみたいな感じの人ですから、安心して演技を見ることができます。その上で、やりたいことや自分の思いをちゃんと鋭く伝えてくれるので、演出家としても「そっちじゃない」とか「こっちはいけます」とか言いやすい。私にとっては、すごくやりやすい俳優です。

西藤:恐縮でございます。初めて聞きました。

「この物語」では、地元の車いすスポーツ選手のドキュメンタリー番組制作に携わる人たちが、あるSNSの投稿をきっかけに心揺らぎ、“物語”について考えていく様子が描かれます。作品テーマはどのように決まったのですか?

林田:今回、制作のキックオフのタイミングで高校演劇連盟の先生方にヒアリングしたり、生徒たちにオンラインでアンケートを取らせていただいたりしました。現代に生きる高校生たちが何を感じているのかを言葉にしていただき、それらを全部永山さんに渡して、テーマの手がかりにしてもらった感じです。

鳴海:障がい者を消費するいわゆる感動ポルノと呼ばれるような、社会の中で美しいとされるものを賞賛して消費していく事象を主軸にはしていますが、それだけではありません。登場人物それぞれの物語というか経験や歴史があって、それは決して論理的ではない。人生とはそういうものですから。きれいに整頓されていない物語が目の前に現れるというのは、高校生にとって大事なことだと思います。

上演時間は高校演劇の大会と同じ60分。観るだけじゃなく、作るという演劇体験においても高校生は最適な年代なのでしょうか。

鳴海:高校生というのは、失敗とか、自分の価値観が異なるものとの衝突を適切に経験した方がいい時期だと思うんですよ。演劇づくりでは、人と意見が合わなかったり、いろいろな解釈が出てきたりする中で、相手のことをよく聞いたり見たりしなければなりません。自分に見えている世界とは異なる世界との出会いを、永遠にし続けるわけです。それは、人間形成がなされる時期において非常に効果的だと思います。

林田:私は宮崎出身で、地元で高校演劇をやっていました。高校生だと自力で外に出られないし、宮崎は陸の孤島と呼ばれるような場所で、外とのつながりが希薄に感じられることもありました。今回、三重・宮崎・島根の各地域に根ざす演劇人がクリエーションした作品を子どもたちが観て、世界は広いし地続きなんだということを少しでも感じてもらえたらと思っています。

鳴海:人的な交流や流動性のようなものが目の前にあるということは、とても大事なことですよね。自分が住んでいる場所にほかの地域からも人が来るとか。来るということは行くことができる、というイメージにつながりますし。多様な他者とか世界の広がりの枠組みを高校生の目の前できちんと示すということは、地域の可能性を広げることにもなると思います。生まれ育った地域に子どもたちが愛着を感じるようになれば、アイデンティティにも自信が持てるようになる気がします。自分がいた場所に自信があるということは、人間形成的にとても大事なことなんです。だから今回の公演は、すごくいい企画だと思います。

西藤:高校生はもちろん全ての世代の人に観ていただきたいですし、この作品を通じてたくさんの人とお会いできるといいなと思っています。でも、島根は行きにくいですよね。島根から三重、宮崎も行きにくい。

鳴海:三重には空港がないので、1回名古屋に飛んで船で来るか、電車で回ってくるか、ですから。

林田:お互いアクセスしづらい3県…面倒くさいツアーを組んでしまった(笑)。

◎Interview & Text /稲葉敦子

5/3 SATURDAY〜5/5 MONDAY・HOLIDAY

三重・宮崎・島根を巡る縁結び旅「この物語」三重公演

【チケット発売中】

◎作/永山智行(劇団こふく劇場) ◎演出・美術/鳴海康平(第七劇場)

◎出演/木母千尋、菊原真結、三浦真樹(以上、第七劇場)、濵沙杲宏、有村香澄、池田孝彰(以上、劇団こふく劇場)、西藤将人

■会場/三重県文化会館 小ホール

■開演/《三重県高校演劇部 招待公演》5/3(土)18:00 5/4(日)14:00

《一般公演》5/4(日)18:00、5/5(月・祝)14:00

■料金(税込)/整理番号付自由席 一般 ¥3,000 22歳以下¥1,500(要年齢証明書提示)

■お問合せ/三重県文化会館チケットカウンター TEL. 059-233-1122

※未就学児入場不可

《宮崎公演》6/14(土)6/15(日)会場/三股町立文化会館

《島根公演》2026年 3/19(木)3/20(金・祝)会場/大社文化プレイスうらら館

ヘンリク・シェーファー率いるデンマーク国立フィルハーモニー管弦楽団と共演

幅広い世代から愛されるヴァイオリニストの廣津留すみれがヘンリク・シェーファー指揮、デンマーク国立フィルハーモニー管弦楽団との共演。北欧の名門フィルと奏でる、ニューヨーク仕込みのシックなチャイコフスキーに注目。チャイコフスキーの《悲壮》、シベリウスの《フィンランディア》も必聴。

ソリストを務めるチャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲は名曲中の名曲ですが、どのようなところにこの作品の魅力があると感じますか?

とにかくメロディが美しい作品で、そこが最大の魅力ですね。普段、クラシックをあまり聴かれない方も、きっとどこかで耳にしたことがあると思います。チャイコフスキーは『白鳥の湖』『くるみ割り人形』『眠れる森の美女』と三大バレエの作曲家ということもあり、この作品もバレエの名作のように弾いていていろんな情景が浮かんできます。客席の皆さまもいろんなことをイメージしながらお聴きいただけると思います。

ヴァイオリンを習っている方なら誰もが憧れる作品でもありますね。

私自身もそうでした。子どもの頃からこの作品が大好きでCDで何度も聴いていましたから、そのうち耳が覚えてしまって、レッスンで習う前からヴァイオリンでメロディをなぞっていた記憶があります。その後、コンクールに挑戦する際、この作品を集中して練習した時期には何人もの演奏家のCDを聴き比べて、フレージングやヴィブラートの違いを研究したこともありました。確か、小学校の高学年か、中学生の頃だったかと思います。その頃、とにかく毎日のように弾き込んでいましたから、身体に馴染んでしまったのか、弾きながら眠っていたことがあって、母が起こしてくれました(笑)。子どもの頃からそれくらいしっかりと向き合ってきた作品なので、今、本番の舞台で弾くときには「無の境地」です。

余計な感情から解放され、より感情をのせやすくなった?

そうかもしれませんね。また、子どもの頃と現在との違い、という点においては、子どもの頃はたっぷりと歌うような表現をしていたのですが、今はできる限り無駄をそぎ落とし、研ぎ澄まされた音色を味わっていただくような解釈へと変化しました。というのも、私はニューヨークにあるジュリアード音楽院に学んだのですが、その当時私の周りには、そうした音楽作りをする方が非常に多くて、大きな影響を受けたんですね。そういうものが今も私の根底にありますので、少し大人の雰囲気の演奏を楽しんでいただけると思います。

ヘンリク・シェーファー指揮、デンマーク国立フィルハーモニー管弦楽団との共演は今回が初めてとのことですが、どういったところに注目してほしいですか?

チャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲と交響曲《悲壮》、それからシベリウスの交響詩《フィンランディア》を北欧の名門オーケストラが奏でますので、日本に居ながらにしてその土地の雰囲気や音楽的アプローチを味わうことができると思います。プログラムはいずれもよく知られている作品ですので、クラシック初心者からコアなファンまで幅広い方々に楽しんでいただける、というのが最大のポイントかもしれません。テレビでコメンテーターとしての私しか知らない方々にもお聞きいただけたら嬉しいです。

◎Interview & Text /向後由美

4/30 WEDNESDAY

廣津留すみれxデンマーク国立フィル 名古屋公演

【チケット発売中】

◼️会場/愛知県芸術劇場コンサートホール

◼️開演/18:45

◼️料金(税込)/S¥10,000 A¥8,000 B¥6,000 U25¥2,000

◼️お問合せ/クラシック名古屋052-678-5310

今後も定期的に上演し続けたいマスターピース。三重公演は、劇場空間に合わせた新しい美術によるスペシャル版。

世界劇団が「零れ落ちて、朝」の再演ツアーで三重県文化会館に初登場。医師の戦争犯罪である「生体解剖実験」に焦点を当て戦後日本の闇に切り込む本作は、2023年の初演以来、国内5都市で上演され、早くもマスターピースとなっています。俳優たちの巧みな身体表現、シンプルかつ荘厳な美術、演劇と親和性の高いオリジナル音楽と劇作の関係…。強い吸引力を持つ舞台芸術の創作について、本坊由華子のインタビューで探ります。

どのようなことに着想を得て、この作品を作られたのですか?

作品を書くにあたって、第1稿から44稿まで試行錯誤を重ねました。権力を持ち社会的に高い立場にいる人が老いさらばえて壊れていく様子を描こうとしたのが、構想の初期段階です。これまで私は、自分の父親のことをいろいろな作品で描き続けてきました。外科医の父はバリバリ働いて周囲にも評価され、病院長として権威の頂点にいた人です。でも病気になり、思うように動けなくなってしまった。そんな姿を見て、名誉や栄光を勝ち取ったはずの人間が退廃していくことに興味を持つようになりました。そこに、軍人をモチーフにしたグリム童話「青髭」が重なったんです。軍人と医者は似ているなと思って。そこから医者と戦争について調べていくうちに、戦争末期の生体解剖実験と日本の戦後史に辿り着きました。

軍人と医師の共通点とは?

外科医は人を救うために、軍人は戦争に勝つために、人を切って血を浴びることが社会的に許されていますよね。倫理的な感覚が狂ってしまうような立場にある存在として、両者は似ていると思います。

作品の冒頭で展開されるキャスト3人の身体表現は、解剖されていく人体、あるいは善と悪が表裏一体であることを表しているようにも見えます。

受け取り方は、観客の皆さんそれぞれに委ねたいですね。私たちは、抽象表現としての美しさを追求しています。相手の体と接触することで自分の体が動いたり逆に相手に力を及ぼしたりしながら、流れにまかせて体を動かしていく「コンタクト・インプロビゼーション」というダンスの技法がベースです。1分間ほどのシーンですが、2023年の初演時には稽古を撮影した映像を何十回も見直しながら、綿密に作り込みました。今回も、過去の映像をみんなで見てゼロから作り直したんです。稽古時間が少ないのに、ここに力を入れるのも面白いなと思いながら。

今回の再演ツアーは広島からスタートしました。

広島の人たちは、やはり戦争に対する解像度が高いですよね。以前、ほかの地域で上演したときには、戦争を題材にした作品だと捉えずパフォーマンスとして楽しんだという方も多くいらっしゃいました。でも広島は戦争と地続きの街ですから、よりセンセーショナルに受け取っていただけたようです。「広島のために書いたの?」という感想をいただいたりして、新しい発見がありました。2023年の初演時にかなり手応えを感じ、とても強度の高い作品になるという予感があったんです。カンパニーのメンバーからも、再演したいという声が初日の幕が開いた後すぐに出たほどです。今後も定期的に上演していきたいマスターピースだと思っています。

再演にあたり変えたことはありますか?

これまで、会場に合わせて脚本や演出を少しずつ変えながら上演してきました。今回は、三重公演で新しい美術を取り入れます。三重県文化会館小ホールは、これまで回ってきた劇場の中で一番大きいんですよ。美術家の杉山至さんに舞台の図面を送って、天井の高さ、舞台空間の広さを生かしたプランを考えていただきました。メインとなる四畳半のスペースを二段にした三重だけのスペシャル版です。

医師の夫が秘密の作業をする部屋を表す空間ですね。実際に四畳半というサイズなのですか?

はい。天井も同じサイズで、立方体の茶室のような空間です。「小宇宙」を美術コンセプトとして、小さい空間に大きな世界が広がっていることを表しています。この作品にはリピーターが多いのですが、これまで何度も観てくださった方も三重公演では初めての舞台美術を楽しんでいただけます。

シタール奏者のムー・テンジンさんによる音楽も印象的ですね。

いつもプロットの段階で曲を作っていただいて、それに合わせて台詞とシーンを組んでいきます。ムーさんと出会った2020年頃から、このスタイルです。音楽に関しては、その曲が誰の目線の音なのかをよく擦り合わせます。「零れ落ちて、朝」ではオープニングの楽曲をエンディングでも使いますが、それぞれで視点が違うんですよ。同じメロディではあるけれど、最後は海の上を飛ぶカモメから見た音になっています。「だとしたら台詞はこうなる」みたいに、音楽家に言われるがままに書いています(笑)。曲に書かされる感覚ですね。そういうやりとりができるのが自分の強みだし、音楽も美術もこれほどのクリエイターたちと深く話し合って作品づくりができることを、心から幸せだと感じています。

ムーさんの音楽の魅力は、どんなところにありますか?

楽譜化される西洋音楽に対し、楽譜化できず口頭で伝承されるのが民族音楽なんだそうです。ムーさんの音楽は楽譜化できないものから派生しているので、非常に演劇向きです。例えば楽譜化できる音楽の場合、テンポや尺が全て決まっているので、シーンの境目などもそれに合わせることになる。でもムーさんの音楽の場合、境目がグラデーションになるんですね。毎回かかる音楽は同じだけれど、俳優が喋り出したり感情を切り替えたりするタイミングに即興性が担保されるんです。そこが素晴らしいと思っています。

世界劇団の三重県文化会館での公演は初めてですが、三重は本坊さんにとって縁が深い土地ですね。

学生時代から津あけぼの座とご縁があって。何度か上演させていただきましたし、2023年からはプログラムディレクターという肩書で、ダンス作品の公演なども手掛けています。私は20代の頃に三重で上演の機会をいただいたことでいろいろな人と交流し、三重県文化会館ともつながることができました。これから若い世代にも、そういう機会を提供していけたらと思っています。

◎Interview & Text /稲葉敦子

4/12 SATURDAY 4/13 SUNDAY

Mゲキセレクション

世界劇団「零れ落ちて、朝」

【チケット発売中】

◎脚本・演出/本坊由華子

◎出演/小林冴季子(舞台芸術制作室 無色透明)、本田 椋(MICHInoX)、本坊由華子(世界劇団)

■会場/三重県文化会館 小ホール

■開演/4月12日(土)13:00/19:00※、4月13日(日)13:00※

※アフタートークあり

12日19:00ゲスト:鳴海康平氏(第七劇場代表・演出家)

13日13:00ゲスト:安住恭子氏(演劇評論家)

■料金(税込)/整理番号付自由席

一般 前売¥3,000 当日¥3,500

22歳以下 前売¥2,000 当日¥2,500

18歳以下¥1,000(各回5枚限定)

■お問合せ/三重県文化会館チケットカウンター TEL. 059-233-1122

※未就学児入場不可

デマや陰謀論に翻弄される人間の弱さや愚かさをコミカルに描きます

劇団MONOが、今年も豊橋に登場。新作「デマゴギージャズ」で、明治と現代の二つの時代を行き来しながら、デマや陰謀論に翻弄される人間の弱さや愚かさをコミカルに描きます。

これまで、MONOでは一幕ものの作品づくりを続けてこられましたね。

演劇の醍醐味は、制限があることだと思います。例えば、超高層ビルの火災にまつわる物語で迫力あるシーンを描こうとしたら、CGなど技術を駆使して映像づくりができる映画には絶対に勝てません。でも演劇では、例えばビルに閉じ込められた登場人物たちの会話だけで緊迫感をリアルに見せていくとか、そんな描き方ができる。制限があることによって、逆に豊かな表現ができるのが演劇なんですよね。だから、基本的には場面転換のない作品づくりを35年間ずっと続けてきました。なるべくミニマムなことから広いことを描きたいんです。少人数の劇団で、メンバーも固定化されています。同じ顔ぶれで、同じ作法のもとで演劇を作る。そのことには、正直言うと今も全く飽きていません。ただ、前作「御菓子司 亀屋権太楼」では、初めて舞台を少し抽象化して、場所を転換させ、10年間という長いスパンを描くことに挑戦しました。僕としては、もう清水の舞台から飛び降りるぐらいの思い切った冒険でしたが、お客さんの反応はあまり変わらなかったんですね。「いつもの感じでよかったです」みたいな(笑)。それなら、ちょっと違うこともやってみようと。

今回は、明治初期と現代という時代を行き来する物語。テーマに「デマ」を選ばれたのは、なぜですか?

僕が住んでいる京都には、いわくつきの場所がすごく多いんです。「この松の木には、こんな謂れが…」とか。もちろん、それが本当ならロマンを感じますが、けっこう怪しいものもあります。例えば、明治時代の誰かの落書きが現代まで残っていて、すごい偉人が書いたものだと言われているとか…。今、僕たちがありがたかって信じているものが、昔はそんな扱いじゃなかったり、それこそデマだったりするんじゃないかと。そんなことを、二つの時代を行き来することで描こうとしています。明治時代の建物が資料館として現代に残っている。中庭には大きな石があって、謂れのある神聖なものとして伝わっています。でも明治時代に遡って出どころを見ると、先祖たちが無理やり作り出したもので、神聖でもなんでもなかったという…。作品テーマには、昨今の世の中の危うさも影響していると思います。真実を追求せず、結論ありきで自分の都合のいい情報だけを集めて人と人が争うような…非常に怖いですよね。僕自身は昔から割とひねくれ者で、みんながいいと言うものにパッと乗れないところがあるんです。その警戒心みたいなものが、この作品を生み出したような気もします。

土田さんご自身は、デマの正体をどのように捉えていらっしゃいますか?

嫉妬だと思います。ちょっと哲学的に言うとルサンチマン。弱者の妬みのようなものが世界中にはびこっているんじゃないでしょうか。自分が不幸なのは何かのせいだ、みたいな。そんな思いから、陰謀論みたいなものにみんながパッと飛びつくんじゃないかと。

こんな風に話していると重いテーマ劇みたいに思われるかもしれませんが、コメディですから。自分の先祖は素晴らしい功績を残した役人だと自慢してる人がいて、明治時代に話が移るとそのご先祖は冷酷無比なイヤな奴だったとか…。そんな答え合わせを笑えるような作りになっています。

1989年に旗揚げして35年。劇団のあゆみを振り返って、どんな思いを抱かれますか?

一緒に始めた水沼健さんはまだいますし、最初の5年ぐらいの間に参加したメンバーもほとんど在籍しています。一番新しい金替康博くんも1998年からですし。あと「若いメンバー」と呼ばれる人たちが4人いますが、出会ってから10年近く経ちます。みんながいるっていうことが、自分たちがやってきたことを証明してくれているのかもしれません。「続けよう!」みたいな意識もあんまりないんですけど、「辞めよう」とも言わないって感じですかね、みんなが。居心地がいいんだと思いますよ。人間関係の干渉がないし。劇団の公演が終わっちゃうと1年間会わない人もいますが、新しい作品でまた集まると普通に台本を読み出しますからね。距離感がいいのかな?僕らの作品では、そういう空気感が舞台上に乗っている気もします。殺伐とした世の中ですから、そんな平和な人間関係もあるってことを作品と合わせて楽しんでいただけたら嬉しいです。

◎Interview & Text /稲葉敦子

3/15 SATURDAY 3/16 SUNDAY

MONO「デマゴギージャズ」

【チケット発売中】

◎作・演出/土田英生

◎出演/金替康博、水沼 健、奥村泰彦、尾方宣久、渡辺啓太、石丸奈菜美、高橋明日香、立川 茜、土田英生

■会場/穂の国とよはし芸術劇場PLAT アートスペース

■開演/各日14:30 ※3/15(土)アフタートークあり

■料金(税込)/全席指定 一般¥4,000 U25¥2,000(入場時本人確認書類提示)

■お問合せ/プラットチケットセンター TEL.0532-39-3090(10:00-19:00休館日除く)

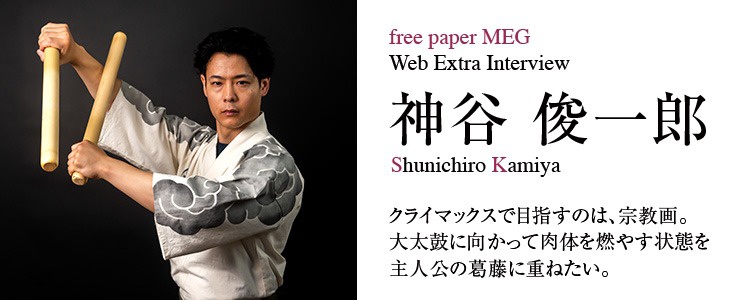

クライマックスで目指すのは、宗教画。

大太鼓に向かって肉体を燃やす状態を主人公の葛藤に重ねたい。

愛知を拠点に世界で活躍する和太鼓奏者・神谷俊一郎。演奏だけでなく、プロデュース、演出でも手腕を発揮し、舞台芸術としての和太鼓の可能性を追求し続けています。その結晶ともいえる新作「ツァディク」が、まもなく世界初演を迎えます。

和太鼓と演劇を融合させた新しい総合舞台芸術として生み出されたのが、前作の「ジッグラト」です。目指したのは、どんなことでしたか?

Drum TAOや鼓童での活動を経て独立し、オリジナルの表現・作品づくりをどうするか考え続ける中で、静岡を拠点に活動する劇団SPACとのご縁がありました。芸術総監督の宮城聰さんの演出と棚川寛子さんの音楽が大好きになって。お話しさせていただいたり、作品に出させていただいたりする中でその考え方に共鳴して、太鼓でもやれるんじゃないかと強く感じるようになりました。和太鼓の舞台は基本的にノンバーバルで、肉体表現や音楽でストーリーを描き出します。でも演奏しているとき、心の中には言葉がたくさん生まれているんですよ。無意識に無我夢中で打っているときも、「きっと相手はこう言ってるから、僕はこう返す」という言葉のやりとりが、心の中で起こっていると思います。パーカッションとセリフで進行していくSPACの作品づくりは、僕がやってみたいことと合致していました。棚川さんが作る音楽は、メロディに台詞が乗って初めて完成するんです。和太鼓の世界にも、口唱歌(くちしょうが)といって、太鼓の音やリズム、叩く場所などを言葉で表現して伝える文化があります。近年は和楽器も西洋音楽と融合する機会が多くなり、Aメロ、Bメロ、サビ…と、J-POPのような楽曲の展開も増えています。でもSPACの皆さんと出会って、原点に立ち返りながらも、日本人としてのフィルターを通して過去のものを現代化する演出に感銘を受けました。それで、太鼓の世界でやっていないことにゼロから挑戦したいと、脚本・作曲・演出に取り組んだんです。

前作を上演してみて、いかがでしたか?

二日間で4公演ありましたが、1回目を観た方が会場でもう一度チケットを買って2公演目を観る、という現象が起こりました。そういう方が何十人もいらしたそうで、驚きましたね。その後、エストニアの芸術祭 “Tartu2024”に招待されるなど、海外でもミニバージョンを上演することができ、手応えを感じる作品になりました。

第二弾は、カインとアベルをモチーフにした「ツァディク」。旧約聖書では、カインは弟のアベルに嫉妬し“人類最初の殺人”を犯した人物として描かれています。

この作品では、カインを完全な悪者としては描いていません。彼の弟に対する気持ち、神への思い、自分の中で抱えている人間模様のようなものを、なるべく芸術的に美しく日本の楽器で表現できたらと考えています。

今回は音楽監督に棚川寛子さんを迎え、劇団SPACの俳優たちも参加されます。

音楽は、棚川さんが作られたものが8割、僕が作ったものが2割ぐらいの構成です。でも、きっちり分けているわけじゃなく、うまく融合させています。僕はカインを演じますが、台詞だけじゃなく、音楽に合わせて祝詞のような言葉を発したり、もちろん太鼓の演奏もします。ほかの奏者も同じです。劇伴のように台詞との境界線を引くものがなく、演技をしていたらそのまま自然と演奏しているような構成。この感覚は珍しいのではないでしょうか。

神谷さんは俳優としてステージに立たれるのですね。台詞を発して演技するのは、和太鼓の演奏とは全く異なるものですか?

僕の感覚ですが、役者さんは自分を空の器にしていろいろな役柄を取り入れられていると思うんです。プロフェッショナルとしての訓練が必要なことで、僕にはできません。僕が普段やっているのは、太鼓をガッと打っているときに感じている心情をそのまま表現すること。棚川さんとも相談して、この作品でもそのスタイルを取り入れています。ありのままで演技している感覚ですから、ストレスはありません(笑)。

※俳優としてではなく、あくまで太鼓奏者として舞台に立ちます

和太鼓の演奏も、カインとしてなさるのですね。

クライマックスでは、まさしくカインをイメージしています。最後に大太鼓を打つのですが、信じられないほど体にテンションがかかるんです。とんでもなく大きな太鼓に肉体の命を燃やしていくので。この状態をカインが葛藤している場面に合わせていこうと考えています。最後の最後は、本気で大太鼓を打っている僕をほかの出演者が引き剥がしに来ます。

太鼓を演奏するエネルギーとカインの心情のボルテージをリンクさせるような構成ですね。

最後は、そう持っていきたいですね。目指しているのは、宗教画。90センチある大太鼓を台に乗せてさらに高いところで打つので、引き剥がそうとする人たちもカインにしがみつき、よじ登っていくような状態になると思います。僕は和太鼓にずっと関わってきて、さまざまな修行や経験をしてきました。その中で本当に多くのことを学び、いろいろな人に助けていただいたことへの感謝とリスペクトを抱き続けています。だから、和太鼓の芸術性をもっと広めたいと思っているんです。お祭りや地域のイベントだけでなく、「劇場ですごいの観たよ」と言っていただけるような。初めてご覧になる方も、和太鼓が好きな方も、音楽や演劇と融合させることでこんなに可能性が広がる楽器なんだと知っていただけたら嬉しいです。1月25日、26日の上演中は、おそらく僕が愛知県で一番、命を燃やすことになると思うんですよ(笑)。観てくださった方とポジティブなエネルギーを共有できる空間にできたらと思っています。

◎Interview & Text /稲葉敦子

1/25 SATURDAY 1/26 SUNDAY

「ツァディク」

【チケット発売中】

◎演出・太鼓/神谷俊一郎 ◎音楽監督/棚川寛子 ◎映像/浮辺奈生子

◎出演/吉見 亮、森山冬子(劇団SPAC)、太鼓:木村勇介(GONNA)、青木崇晃、小林遼太、ギター:鈴木俊介

■会場/名古屋市千種文化小劇場(ちくさ座)

■開演/1月25日(土)14:00/18:00 1月26日(日)11:00

■料金(税込)/全席指定 S¥6,000 A ¥5,000

■お問合せ/まといの会 TEL. 050-3131-8542

価値観がひっくり返った世の中から逃げ切れていない先輩たちに、これまで生きてきた知恵を見せてほしい。

”安楽死法”が施行された近未来の高齢者施設を舞台にした「聖地」の上演から14年、もう一歩進んだ世界を描いた作品「終点 まさゆめ」が新たに誕生しました。最後の楽園を目指す宇宙船に乗り込む主要キャストは、オーディションで選ばれた65歳以上のシニアたち。即興芝居を交えながら、重いテーマを風刺の効いたコメディとして軽やかに描き出します。三重公演を目前に、作・演出の松井周が作品で目指すことを語ってくれました。

舞台は近未来。人生最後の日々を過ごす地・惑星「まさゆめ」に向かう宇宙船に乗り込んだ高齢者たちの姿が描かれます。この設定には、どのような意図がありますか?

「聖地」を書いた2010年頃より、今は自分の生と安楽死の距離が近くなっているように感じます。例えば、最適な死に場所をAIに推奨されたら、安楽死を選ぶ人がけっこういるんじゃないかと。身近に感じられるからこそ、この問題をリアルに描こうとすると重くてかなり生々しい話になってしまうので、フレキシブルに柔らかく捉えてもらえるように、舞台を近未来の宇宙船に設定しました。実際にはあり得ないことが起こる中で、自分ならどんな選択をするのか。そんなことを、安楽死と絡めて考えてもらえるといいなと思っています。

作品世界では、安楽死法が施行されているのですか?

基本的には安楽死が推奨されていて、高齢者たちは収容所のような惑星に連れていかれます。ある意味、殺されに行くわけですが、耳触りのいい誘い文句に釣られてポジティブに受け止めるんですね。本人たちに自覚はないのに殺されてしまう。それがAI社会の私たちなんじゃないか、という発想です。例えば、若い人に場を譲ることに名誉が付与されるようなムードが世の中にあったら、選んでしまう人はたくさんいるんじゃないかと。「最高の終活は誰にも迷惑をかけないこと」「自分の楽園で死のう」みたいな心地いい言葉が溢れていったら、どんどんそっちの方向に行ってしまうような感じが、今の日本にはあるような気がして。

この作品は、そんな社会の危うさへの風刺でもありますか?

そういうところはあります。今はみんな…僕も含めてですが、どんな生き方、どんな死に方をしたらいいか、わからなくなっているんじゃないかと思うんです。昨日までよしとされていたことが今日ひっくり返る、みたいなことがたくさんある中で、周りをうかがいながら考えてしまうというか。例えば、政府が危険なことをきれいな言葉に包んで言うことがあるかもしれないし、メディアも煽るかもしれない。さらに、自分自身がどういうポリシーを持つべきかも周囲をうかがっている状態というか…何かにつけて確信を持てないのが今の世の中だし、それらすべてを風刺というかコメディにしている感じはあります。自分が正しいと誰も言えない時代。そのことをどう思いますか?と、僕が皆さんに尋ねているような作品ですね。

価値観の大きな転換が起こっている世の中で、高齢者たちを主役にした作品を書かれたことも興味深いです。

舞台上で高齢者の方々が即興で演じる中で、価値観が常にころころひっくり返るような状況が起こります。そこで、どんなさまを見せてくれるのか。今回の芝居では、価値観がひっくり返った世の中から逃げ切れていない先輩たちに、これまで生きてきた知恵を見せてほしいと思っています。今、若い人たちも、タイパを気にしたり、コミュニティから外れる恐怖などで、追い詰められている状況なんじゃないかと思うんです。でも、老人の知恵でいろんなことを乗り越えていくさまを見せることができたら、勇気づけられる気がしています。

ハプニングが起こり、宇宙船から乗客をひとり降ろさなければならなくなる。その人物を決める乗客同士の会議シーンに、即興パートがあるんですね。

それを入口に、価値観がどんどんひっくり返るような会議を何度もしていきます。状況がどんどん変わっていく中で、価値観の移り変わりと人物の一貫性をどのように成立させていくか。それを即興で見せていくので、観客の皆さんも一緒にスリルを味わえると思います。演じる人自身の価値観や経験が、芝居にはもろに出ますから。もちろん役をまとった上で、ですが。だから、即興で出てきた台詞や演技が嘘なのか本当なのか、そこは追求していないというか、どっちでもいいんです。自分の経験と役を混ぜて、いかにその舞台で演じていくか、その流れを泳いでいくか、というところに面白さがあると思っています。

沈黙が起こってもいいと思うし。即興パートは毎回、結末が違うので面白いです。岡山公演では3回上演しましたが、全部違う展開になりました。僕も全然、予想がつかないんですよね。

今回は、OiBokkeShiの菅原直樹さんが、キャストとしてだけでなく演出協力としても参加されていますね。

菅原さんの高齢者の方との関わり方を真似しています。例えば、演技を「こうしてください」みたいなことは、ほとんど言わないようにしています。僕自身、演技のうまい下手について、どう考えていいかわからなくなることが時々あるんです。ある種の「巧さ」というものは、一定の基準があると思いますが、それで俳優の演技をラベリングしていくのは面白くないと思っていて。演技って、普段から日常でみんながやってる即興のことなんですよね。同じことを舞台でやるだけなんだから、そういう環境を作れば、その人物として存在できるはずなんです。だから、その存在の仕方だけを伝えれば、何かする必要はないんじゃないかと。

三重公演が目前です。

コメディにしていますが、内容はけっこうヘビー。登場人物たちは、いろいろ暗いものに囲まれた中で、選択を迫られていきます。観てくださる方が、ふっと笑って楽しんだ後に、今の自分や未来を重ねていろいろ考えてくれたら嬉しいですね。

◎Interview & Text /稲葉敦子

12/21 SATURDAY 12/22 SUNDAY

ハレノワ創造プログラム「終点 まさゆめ」

【チケット発売中】

◎作・演出/松井 周 ◎演出協力/菅原直樹

◎出演/久保井研、菅原直樹、申瑞季、篠崎大悟、荒木知佳

石川佳代、井上洋子、今栄敬子、小川隆正、竹居正武、山田浩司 [オーディションキャスト]

■会場/三重県文化会館 小ホール

■開演/各日14:00 ※アフタートークあり

■料金(税込)/整理番号付自由席 一般¥3,000 22歳以下¥1,500

■お問合せ/三重県文化会館チケットカウンター TEL. 059-233-1122

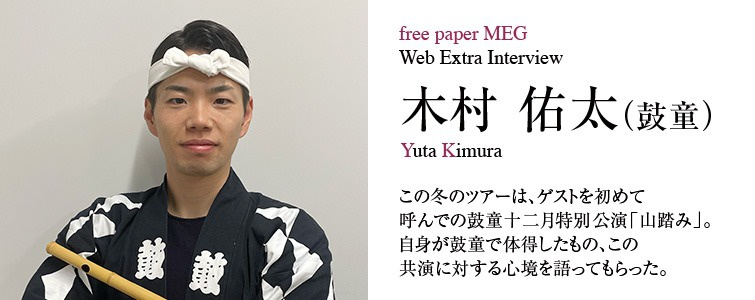

ゲストを初めて呼んでの鼓童十二月特別公演「山踏み」。

自身が鼓童で体得したもの、この共演に対する心境とは。

太鼓を中心に音楽芸能を追求する「鼓童」。この新作の舞台は、韓国太鼓(チャンゴ)演奏家のチェ・ジェチョル(崔在哲)氏をゲストに迎えての共演作となります。チェ氏が提唱する「歩みの中から生まれてくるリズム」を共に追求した意欲作です。

鼓童の研修所に入られてから10年ですね。きっかけは?

保育園の授業がきっかけで3歳から太鼓を始めて以来、やるもやめるも言わずして流れで続けていました。それが中学生のときに鼓童の舞台を観て、”太鼓ってこんなにかっこいいんだな”と、どうせならここに身を置いて太鼓を続けたいなと思ったのがきっかけです。

研修所での生活はどのようなものでしたか?

まず、携帯電話とテレビ、飲酒、喫煙、所内での恋愛が禁止事項でした。朝5時に起きてランニングから始まり、食事以外はずっと稽古や勉強が続くような一日です。太鼓や芸能の元の部分というのは稲作や畑作業などの労働歌や五穀豊穣を祈願した舞などから生まれたこともあり、実際に農作業を体験してその体の使い方を体得するような経験もしました。例えば岩手の北上に鬼剣舞(おにけんばい)という芸能があるのですが、この舞の足の運びは、田んぼから足を抜くときにつま先を最後に抜くという動きが振りに取り入れられています。この芸能がどのように生まれたか、この動きがなぜ生まれたかということを知識と実技の両方から身につけることができました、そして芸能を学ぶことももちろんですが、まずは人々の生活を知ること、その生活ができるようになることを前提に、複合的に学ぶ期間だったと思います。

規則もあって厳しい部分もあったと思いますが、何にも邪魔されずひとつのことに打ち込める貴重な時間でもありましたね。

そうですね。でもそのことに気づけるまでは、すごく大変でした笑。便利なものが身の回りにない状態だったんですが、それを無駄として省いたときに、自分は太鼓とそれにまつわることしか考えなくていいんだなということに気づけたんです。研修所での2年間というのは、まさしく吸収する時間だと私達は捉えています。その時間があったからこそ、例えば公演で全国各地にお邪魔した時に、その土地の空気感や人々の様子を自分なりに感じ取ることもできます。今回は刈谷市にお邪魔しますが、刈谷の風景を見た時にここに住むこういう方々に向けてどんな演奏をしようとか、そんなことも感じられるようになったんじゃないかなと思います。

今回の鼓童十二月特別公演「山踏み」は、韓国太鼓(チャンゴ)演奏家のチェ・ジェチョル(崔在哲)さんとの共演です。

チャンゴが奏でる音楽が持っている独特なリズムと私たちの太鼓が持つ「間」がどう交わっていくか楽しみです。太鼓の作りはもちろん、バチの形状の違いからか、チャンゴは日本の太鼓ほど大きな音が出ません。そこはお互いの楽器の特徴を理解し認め合う必要があると思います。私達の演奏が少し音量を下げることでチャンゴの音色が聞こえてくるとか、そんな受け入れ方ができればいいかと思います。普段私は笛を担当しているので、私が笛を吹くときは太鼓が音量を下げてくれる。今回はそこにチャンゴが加わって、お互いどんなやりとりが生まれるか、そんなコミュニケーションも楽しみです。

日韓の関係にも同じことが体現できるといいですね。

鼓童の活動理念に「相互理解し合う」という言葉があります。それを私たちは自分たちの音楽で表現することで、皆さんに伝わればいいなと思っています。

チェさんの活動に「チャンゴ・ウォーク」というものがあります。歩くことでチャンゴとは何かを追求するということです。また、歩くことから生まれるリズムというものも提唱されていますね。

普段の私達の演奏は動きや移動がそれほど多くはありませんが、実は今回の演奏メンバーは作品作りのために「タイコウォーク」として、楽器を演奏しながら佐渡島を一周しているんです。佐渡の自然を感じながらチェさんの言う「歩みの中から生まれるリズム」を探ろうという試みです。

どんな公演になるのかとても楽しみですね。木村さんは現在笛を担当されていますが、これはどのようなきっかけでしたか?

私も太鼓を叩いていたのですが、手を怪我してしまい笛に転向しました。太鼓をもちろん叩きたかったですけど、鼓童にいるためなら私は笛を突き詰めようと考えるようになりました。今はとても充実した気持ちで演奏しています。太鼓を叩きたくて入った鼓童ですが、今はそれよりも鼓童の集団性や作り出す音楽に惹かれているんだと感じています。

笛の魅力をどんなところに感じていますか?

どの西洋楽器にもない音の魅力だと思います。音の特性はフルートとすごく似ているのですが、雑味があるんです。ヨーロッパの家屋は石造りだから、音に雑味がない方が聞き取りやすいんですけど、日本の木造建築の場合は雑味がないとどんどん音が吸収されてしまうらしいんです。結果、小さい音しか聞こえないんですが、それが計算されている楽器なんです。あと、構造がシンプルなので吹き手によって音色や音の出し方が変幻自在なんです。ある意味この「完成されていない楽器」というのが僕の中で魅力的な要素なのかなと思います。

◎Interview&Text/福村明弘

12/6 FRIDAY

鼓童十二月特別公演 山踏み

【チケット発売中】

◼️会場/刈谷市総合文化センター アイリス 大ホール

◼️開演/19:00

◼️料金(税込)/一般¥7,000 U25¥3,500

◼️お問合せ/中京テレビクリエイション TEL.052-588-4477(平日 11:00〜17:00)

※未就学児入場不可

松任谷正隆と共同演出するコンサートはまたまた驚きの予感……

20周年アニバーサリーツアーを松任谷正隆との共同演出で成功させた平原綾香が

昨年に続き、再び松任谷とタッグを組んでコンサートツアーを開催。

ストリングスを交えた編成で、愛知県芸術劇場コンサートホールに降臨する。

曲目をはじめ、松任谷の提案に驚いたり喜んだりしながら準備を進める平原が

制作の舞台裏や共同演出による新たな境地を語ってくれた。

共同演出の手応えはいかがでしたか。

プロデュースを自分からお願いしたのは、この20年で初めてのことでした。正隆さんにお願いして本当に良かったです。人生が変わるような演出をしていただきました。私は時々、自分のこだわり過ぎるところが嫌で。作品のためにとことんこだわるから、もっと肩の力を抜きたいのに。でも正隆さんはその2倍上を行くほどこだわってくれるので、それがうれしくて。また、私には出せないようなアイデアがありますね。去年で言うと「1曲目はアーヤのお父さん(※平原まこと)の十八番だった『ジョージア・オン・マイ・マインド』を吹いてくれないかな」と。私だったら絶対怖くて選べない曲です。やっぱり父と言えど師匠でもあるし、父の死がまだまだ受け止め切れず、サックスを聞くことも吹くこともできなかった時期。言われなかったら今でも吹いていないと思います。でも悲しさを出していいんだよと言われた気がして、思い切って吹いた。公演の度に父のことを思い出しましたね。それがWOWOWプラスで放送された時、正隆さんから「平原まことを偲ぶ」と英語で添えたことを告げられ、このツアーは父を偲ぶもの、そして父を亡くした悲しみと向き合うためのものであったんだと気づいたんです。しかも決して暗いわけではなく、見た人が自分の歴史を思い返すような演出だったので、来年もぜひお願いしたいなぁと思っていました。そうしたら12月、新潟県の苗場でユーミンさんがやっているコンサートに誘っていただいて。その場で正隆さんから「次はどうするの? また一緒にやろうよ~」と聞かれ、私も「今、言いましたね!」と返し、その波に乗りました(笑)。

以心伝心!

徹底的にこだわるところ、それが良いこだわりであるところ、正隆さんは生まれながらのプロデューサーだと感じます。おかげで20年歌い続ける「Jupiter」もコアファンを唸らせる新しい響きとして聞いてもらえました。昨日初めて曲目の第一稿が出たんですけど、ありえないような選曲でびっくりして。また初めて言いますが、ユーミンさんが1曲、作詞してくださいます。カバーさせてもらったことはあるんですけど、マネージャーさんや正隆さんは「自分からやりたいっていうのは珍しいよね」と言っていて、恐れ多いというか考えもしなかったことが起きています。デビュー当時、愛知万博でユーミンさんを中心とするイベントに参加した時も本当に勉強させてもらいました。思えば、私の人生の節目節目にはユーミンさんや正隆さんがいる。松任谷家の愛に触れながら音楽をできることがとても幸せです

内容はどう決めましたか。

正隆さんは明確なビジョンができる前の時間も楽しむ人で、とにかく話し合う。そのうちに〈光と影〉〈平和と戦争〉……、そういったものが見えてくると。あと一つ、子どもってキーワードも浮かぶと言っています。他に「おじいちゃんがジャストランペッターだったので、平原家のルーツはジャズなんです」という話もしました。クラシックの作曲家ホルストの「木星」のカバーでデビューし、ポップスをはじめ様々な曲を歌う事が好きな私をみて、正隆さんは「Swinging Classicsってツアータイトルはどうかな?」と。今回はストリングスが入るクラシカルな編成でやりたいというところから動いていて、あえてクラシックホールを押さえていますが、正隆さんは今とても困っています。クラシックホールはスモークがたけないとか、照明が限られるとか、ホールによって背後にお客様がいるとか、それらを含め舞台装置を考えなきゃいけないので「胃が痛い」と。私が「響くホール、好き!」と言えば、正隆さんは「響くホール、嫌い!」と言う。ポップスとクラシカルな響きの矛盾を融合させようとして、彼は一生懸命もがいています(笑)。

驚いたことは?

昔の曲が増えていますね。「ここにこんな曲を入れたいけど、ある?」と聞かれて選ぶので、楽曲ありきというより心情に合わせた映画みたいな作りなのかな。この1シーンに合う曲みたいな感じで進めています。そんな中「いいものを聞いてもらうことでファンがまた増えるんだよ」と言われて……。みんなが聞きたい曲を聞いてもらうんじゃなく、いいものを聞いてもらうという考えには改めて納得できました。衣装も「えっ!?」っと驚くものなので期待と不安でいっぱいですが、すべては〈時代〉を象徴する表現になっています。打合せは本当に細かい!正隆さんは頭から爪先までプロデュースしてくれます。

最後に言い残したことがあれば……。

名古屋に来ると大概、大好きなひつまぶしや味噌煮込みうどんを選ぶので、たまには違うものを食べたい!小山薫堂さんや食べログのフォロワー数No.1の川井潤さんに美味しいものを聞いたら30個くらい届いて、こんなにオススメがあるんだと。だから他も試してみたいです。昨日もひつまぶしでしたが、最近は肝焼きにハマってます。以上です(笑)。

◎Interview&Text/小島祐未子

11/10 SUNDAY

平原綾香 Concert Tour 2024 - 2025

~ The Swinging Classics! ~

【チケット発売中】

■会場/愛知県芸術劇場コンサートホール

■開演/17:00

■料金(税込)/全席指定 ¥8,000

■お問合せ/サンデーフォークプロモーション TEL 052-320-9100(12:00~18:00)

※未就学児入場不可