「僕がもう一度観客として観たかった」

演劇への愛と情熱と笑いが凝縮!

コメディミュージカル待望の再演!

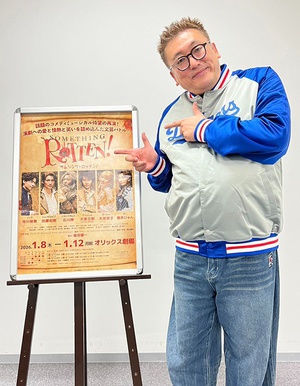

2018年日本版の初演から7年、演劇ファンをうならせたコメディミュージカル『サムシング・ロッテン!』が戻ってくる。ブロードウェイ版では2015年にトニー賞9部門10ノミネートのうち1部門を獲得。多数のミュージカルやシェイクスピア作品へのオマージュが随所に登場する喜劇が再演決定。今作も演出を担う福田雄一氏に作品への想いを聞いてみた。

7年前に初めてこの作品を手掛けた福田さんですが、再演しようと思った理由を教えていただけますか?

僕、めったに言わないんです、再演したいって。一回ですべてやり切っちゃうんですよ。初演でこの作品もやり切った感覚はあったんです。でも、あまりに作品の内容と曲が好きすぎて、演出家ではなくお客さんとしてもう一回観たいな、って思ってしまった僕の好きが詰まりに詰まったミュージカルなんです。そういう感覚は初めてで。だから自分でやるしかないと。僕について、映画監督の印象が強い方もいらっしゃると思うんですが、数年前まで家族で年末年始に2週間ニューヨークに滞在してブロードウェイの舞台を毎日観に行くのが習慣だったんですよ。もう、ミュージカルが大好きで。人によって、福田雄一は原作の形を変えてしまう演出家だとみられているかもしれません。ミュージカルが好きじゃないんじゃないか、とまで思ってらっしゃる方もひょっとしたらいるかもしれない。でも、僕はミュージカルが大好きだからこそ、ちゃんと面白い形でお客さんに届けたいと思っています。

たくさんのミュージカルやシェイクスピア作品が盛り込まれていますが、福田さんが思う面白さや魅力ってどんなところでしょう?

まず、コメディとして切り口が面白いんですよね。売れない劇団の座長が、予言者ノストラダムスに騙されて、『ハムレット』と間違えて『オムレット』というミュージカルを一生懸命作る話ってだけで面白い。最初あらすじを聞いたとき、とてもブロードウェイでやるようなストーリーじゃないと思ったんですよ(笑)。しかも、世界的に天才だと目されているシェイクスピアが、実はナルシストな上に、主人公ニックの弟ナイジェルのノートからセリフをパクって台本にしているという設定で。ある演劇プロデューサーさんが教えてくださったんですが、シェイクスピアって本当にそんな噂があるんだよと。実は替え玉がいたんじゃないかという説もあるらしく、まさにこの役と似ているんですね。大人気ミュージカルのワンフレーズを詰め込んだ曲があるんですが、初演の時、この曲に対して拍手がもう1分近く止まらなかったんですよ。劇中にもたくさんの名作がでてきますが、まさか『アニー』まで入っているとは(笑)。

いろんな登場人物がいますがどの役柄に共感を?

例えば、中川晃教さん演じるニックがシェイクスピア全盛の時代に、売れない劇団をなんとかしよう、お客さんを呼ぶために頑張る一面って、僕と通じるところがあります。僕は学生時代からやっている「ブラボーカンパニー」という劇団があって、バラエティの放送作家になったのも脚本家や映画監督になったのも、すべては劇団にお客さんを呼びたかったからなんです。でもなかなかうまくいかないのが現実で、ものすごく苦労してきた。その経験がニックに重なるんですね。また、ニックはシェイクスピアと同じ時代に劇作家として苦しむわけですが、僕も同じ思いをした経験があるんです。バラエティの放送作家になった時、同じタイミングで鈴木おさむさんが入ってきたんです。僕はそれなりに自信があったんです、笑いに関しては。でも、鈴木おさむという人が会議に入った瞬間、彼の企画力、プレゼン力、トーク力を見たら、この人には勝てないなと。この人と戦っていかないと勝ち残れないのかと思った瞬間、絶望感しかなかったんですよ。その挫折からなんとか自力で自分の道を切り開いてきましたが、ニックの気持ちはよくわかる。一方シェイクスピアは次から次へと仕事が来るけど休む暇がないという嘆き。ありがたいことに、そんな一面も僕にはあって。仕事に追われながら脚本を書かなきゃいけない。でも、そんな簡単に脚本はかけるもんじゃないんですよ(笑)。ただね、僕はコメディの作家でもあるから、苦労しているとか言いたくないじゃないですか。コメディは、笑えるか笑えないかだから。書けなくて苦しんでいる姿は、みなさんに見せなくていい。だから、〝ノリでやってます″〝簡単に書いてます″って言い続けたい僕がいるんです。それがコメディ作家のあるべき姿だとずっと僕は思っていて。これはもう僕の信念でもあります。

福田さんご自身と重なる部分がたくさんあったからこそ、思い入れも強いんですね。今回、新しいキャストを起用されています。選んだポイントを教えてください。

シェイクスピア役の加藤和樹さんは、一見シリアスに見えて実はものすごく人懐っこいんですよ。彼なら1幕目はまじめに、2幕目は誰も見たことのないおもしろい一面を出してくれると思ってオファーしました。大東立樹君は、歌が上手いですよ、とプロデューサーさんから提案があって。実は、あとで気づくんですが、僕の作品の翻訳などをやっている長男・福田響志が子役をやっていた時、ミュージカルで立樹君と兄弟を演じていたんです。12年振りの再会であまりの縁にびっくりです。矢吹奈子さんは、指原莉乃さんがHKT48に移籍した時、あまりにかわいいからと当時小学6年生だった彼女を推していて、僕にもたびたび売り込みが(笑)。あれから約10年、こういう運命的な奇跡は大事にしないといけないなと思っています。さっしーファンにとっても激アツなのでは。石川禅さんは、コメディの達人。ノストラダムスの役は禅さんが最高だなと。

引き続き同じ役を演じるお二人について求めるものは?

中川晃教さんは、新鮮な気持ちで挑むんじゃないかな。ニックの妻ビー役の瀬奈じゅんさんは、僕にとってのミューズです。コメディの女神様。こんなに打てば響くタカラジェンヌはいないですよ。僕、思うんです。役者さんって、絶対みんな楽しいことをやりたいんですよ。映画でもそうで、映画監督の僕のところに豪華なキャストが集まる理由はそこだと思っています。監督の求めることに応えるだけの職業ではなく、自分が面白いって思うことを発信したくてやっている。そう僕は信じているんです。ミュージカルの役者さんもきっとそうだと思う。だから、今回も、ブロードウェイ版というベースに福田カラーをちょっと出すみたいな。

僕が世界で一番愛しているミュージカル『モンティ・パイソンのSPAMALOT』を演出した時、主演のエリック・アイドルが日本に来てくれたんです。エリックに「福田君ね、泣きのツボは各国共通だけど、笑いのツボは各国全部違うんですよ。君が日本でこれをやるということは、日本のお客さんがめちゃくちゃ笑えるように書き換えないと、君はコメディ作家としての義務を果たさなかったことになるよ」と言われて。この言葉はショックでしたね。この出来事は、コメディ作家人生の大きな分岐点となりました。

では、今回の再演もいろいろな出会いやこれまでの思いがたくさんつまったものになること間違いなしですね。

僕のミュージカル愛が全部つぎ込めるものになっているので、できれば今後3年に一度、再上演できたらいいなと思っています。今作は、ミュージカルのパロディシーンがいっぱい詰まったコメディですが、シェイクスピアが天才劇作家としてイギリスで君臨していたということさえ知っていれば、十分楽しめます。だから、難しいことはなにもありません。ミュージカルを見たことがないみなさんも、ぜひ足を運んでみてください。

◎Interview&Text/田村のりこ

2026/1/8 THURSDAY【チケット発売中】

ミュージカル「サムシング・ロッテン!」

■会場/オリックス劇場

■開演/1/8(木)18:00、1/9(金)13:00/18:00

11(日)12:00/17:00、10日(土)・12日(月・祝)12:00

■料金(税込)/全席指定

★12:00&13:00公演

S席\15,000、A席¥10,000、B席¥7,000

U-25券¥6,000(当日引換券)

★17:00&18:00公演

S席\14,000、A席¥9,000、B席¥6,000

U-25券¥5,000(当日引換券)

■お問合せ/

ミュージカル「サムシング・ロッテン!」大阪公演事務所

TEL. 0570-666-255(土・日・祝除く平日12:00~17:00)

“Organic=無添加”な音楽へのこだわりを、デジタル時代のレコーディングで実現。驚きのニューアルバムを携えたホールツアーにも期待。

日本を代表するフュージョンバンド、カシオペアの元メンバー櫻井哲夫、神保彰、向谷実による、かつしかトリオ。2021年の結成以来、往年のファンから若い世代まで、多くの音楽ファンを魅了しています。現在、サードアルバム「“Organic”feat.LA Strings」を携えた全国ツアーがスタートしたばかり。11月の名古屋公演を前に、ナチュラルな音作りにこだわった海外レコーディング秘話、このトリオだからできる音楽活動について、たっぷり語ってくれました。

ニューアルバムを聴いて驚きました。

向谷:そう受け取っていただけたのは、ありがたいですね。この1〜2年、通常のエレクトリックを中心としたコンサートとは別に、アコースティックのクラブギグをやっていたんです。そこで、次にアルバムを作るならオーガニックな感じでストリングスを入れたレコーディングができたら…という思いが生まれて。

神保:向谷さんは、昔からシンセサイザーで弾いていたストリングスのパートを「スコアを書いて生でやりたい」と言ってましたよね。

伝説的なレコーディングエンジニア、ドン・マレーを迎えたロサンゼルスでのレコーディングも話題です。

神保:僕は昔からドン・マレーさんに憧れていて、ずっと一緒に仕事がしたいと思っていたんです。長年の思いが、すべてうまく結実しました。先日、オーディオ専門誌の取材を受けたのですが、そのライターの方が、ここ10年で聴いた作品の中で最高音質だと言ってくださったんですよ。

向谷:出だしのドラムの音を聴いた瞬間に「ああ、この音なんだよな」と思ったよね。

ドン・マレーの起用で狙ったのは、どんなことですか?

向谷:ずばりオーガニック、無添加です。最近の音楽は、商品の作り込みとして、いろいろエフェクトをかけたり、細かいバランスをとったり、コンプレッサーをかけて押さえ込んだり逆に突っ込んだり…という一定の傾向があります。今回は、僕たちが経験してきたナチュラルな良い音楽へのこだわりを、今のデジタルの時代でも反映できたと思います。専門的な話になってしまいますが、録った音の波形がトップと下の間にものすごくきれいに収まっているんです。つまり、強弱をきっちりと追えているんですね。上に行って歪んでないし、下もきれいに保たれているということ。オーディオの専門家によると、今回の録音は「驚きの波形」だそうです。それがドン・マレーのレコーディングテクニックであり、バーニー・グランドマンのマスタリング技術。どちらも巨匠ですからね。アナログのカッティングの時代から音楽を作ってきた人たちにお願いしたことで、“Organic”の狙いを達成できたと思っています。

櫻井:加工していない分、スーパーナチュラルな音質、音量を実現できましたよね。3人のドラム、ピアノ、ベースも、楽器本来の音をすごく美しくまとめてもらいました。

加工しないサウンドづくりは、具体的にどのように進められたのですか?

神保:レコーディングは、ドンさん推薦のスタジオで。しかも「この部屋」とピンポイントで指定してくれて。

櫻井:余計な加工をしなくて済むスタジオを選んでくださったんですよね。

神保:その空間と、そこにある機材と、長年使われてきたピアノやドラム、そしてロサンゼルスのあの気候。そういうものすべてが、日本とは違う音を生んだと思います。

向谷:マイクの立て方がポイントかなと思ったけど。ピアノも、ドンのマイキングで録られた音をモニターした瞬間、めちゃめちゃいい音だった。多分、ほぼリバーブかけてなくて、残響だけだよね。

櫻井:それ見てたけど、ピアノの下の絨毯と周りの環境をちょっとずらすだけでまとめている感じだった。

向谷:スタジオ鳴りだけでね。だから勉強になりましたよ。ドン・マレーさんが長年築き上げたスーパーナチュラルな音は、大きくきれいに録ることで生まれるんだな、と。

櫻井:ドラムとピアノのマイクにそれぞれの音がちょっとずつかぶってても気にしない、みたいな。だから、スタジオライブをやっている感じなんですね。

見た目と違世界的なシティポップブームが続いていますが、海外の音楽ファンの間では日本のフュージョンも盛り上がっていますね。った謙虚さがすごいです。

神保:80年代のJフュージョンが再評価されていて、高中正義さんやカシオペアもアナログ盤のセールスがすごくいいそうですね。

櫻井:アメリカで昔のカシオペアのアルバムがチャート1位になったり、ヨーロッパでもすごく評価が高くなっていて、若い人がいっぱい聴いてくれているみたい。ロサンゼルスでレコーディング中、ドジャーズ戦を見に行ったら、僕らを日本人だと気づいた前の席の人が、「これ知ってるか?」と、高中さんのCDを見せてきて。高中さんが大成功させたロサンゼルスのコンサートに行ったんですって。「もちろん知ってるよ」と答えたら、「なんでだ?」って聞くから「僕らミュージシャンだ」「え?」「カシオペアだよ」「えっ??」って。

バンドとして、個々のミュージシャンとして、さまざまな経験を経て、かつしかトリオという強靱な編成を組まれた今、どんな心境で音楽をなさっているのでしょうか?

向谷:人間同士が集まって何かすれば当然、考え方や方向性の違いが出てきます。音楽の場合、それが魅力になってバンドを支えることもあるし、問題になってメンバーが別れてしまうこともある。そういう経験を経て、今のこの3人はセルフプロデュースというスタイルをとっていることが強みだと思います。特定のリーダーを立てたり、誰かが中心に曲を書いたりせず、すべて共同で考えて共作するという。出版や原盤という音楽の外側に関することや、コンサートツアーの制作についても、そうです。長年、バンドや音楽活動を経験していろんな課題に直面してきましたが、この年齢になったら、もう本当に明るく楽しく、心地よくやりたいから。かつしかトリオはそこを徹底して、楽曲もパフォーマンスも、いろいろな権利もすべて3人のものであることを守り続けたいと思っています。あとは健康ですね。一人抜けたら、このトリオは成り立たないから。

櫻井:この歳になると、健康じゃないと何もできなくなりますから。特にバンド活動は体力が要るので。コンサートツアーなんて、ものすごいエネルギーを使いますしね。

今回のツアーの構想などをお聞かせください。

向谷:ニューアルバム中心になりますが、過去2作のアルバムも、アレンジや演奏の内容を変えて皆さんに楽しんでいただける要素は十分あります。現時点で、かつしかトリオとしての新曲が25曲あるわけで、けっこう贅沢なバンドになりました。総合芸術としてもかなり凝ったライブをやろうと考えています。

櫻井:この2年間ホールツアーをさせていただいていますが、昨年から映像のグレードが一段と上がりました。僕らの音楽とのコラボで、すごく印象が変わるバンドになったと思います。音源を聴くだけとは違う、大ホールのかつしかトリオの魅力をお届けできると思っています。

神保:ライブは観客の皆さんとのエネルギーの交換の場ですよね。リアルがどんどん失われている今の時代、すごく貴重な時間と空間だと思います。

櫻井:インストバンドですけど、お客さんに歌ってもらったり、曲に合わせて振り付けしたり…。

向谷:神保さん、そういうの考えるの得意だよね。でも、それをお客さんにお願いする役は、いっつも僕なんだよ(笑)。

神保:今回もいろいろ考えていますよ、実は。

◎Interview/福村明弘 ◎Text/稲葉敦子

11/4 TUESDDAY

音楽館 40th Anniversary Presents

かつしかトリオ LIVE TOUR 2025 Organic 愛知公演

チケット発売中

■会場/Niterra日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール

■開演/19:00

■料金(税込)/全席指定 ¥8,500

■お問合せ/サンデーフォークプロモーション TEL. 052-320-9100

※未就学児入場不可

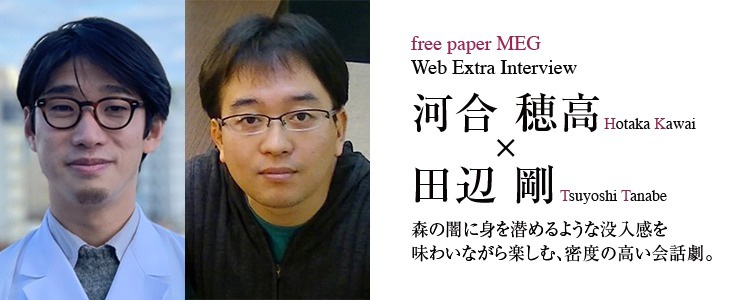

森の闇に身を潜めるような没入感を味わいながら楽しむ、密度の高い会話劇。

口腔がんの研究と演劇を両立するハイブリッドな劇作家・河合穂高の作品が、この秋、三重で初上演。第8回せんだい短編戯曲賞を受賞した注目作「黄色の森」を、下鴨車窓の田辺剛が演出します。豊岡公演を皮切りにスタートした4都市ツアーの三重公演に向け、劇作や演出の魅力を探ります。

取材日:2025年9月7日

河合さんは、ご自身の研究領域である最先端医療の知見を生かしたSF的な劇作で注目されています。

河合:SFというよりホラー要素が強いかもしれませんね。よくわからない漠然とした怖さ、恐怖の根底みたいなものを描きたくて。最近のサイエンスは、人間の生命と逼迫していて、ちょっと怖いですよね。例えば老化の研究などにおいても、人間が歳を取らないようにするアプローチを試みていたり。そういう怖さに迫りたくて戯曲を書いているように思います。今回の「黄色の森」にも、漠然とした不安や恐怖を象徴するものとして、黄色い飛行船を登場させています。

田辺:河合さんは口腔がんの研究者ですが、その知見を物語に編み込める技量を持っています。ちょっと調べた程度では書けない専門的なことを、自然と物語に絡めて作品として成立させる。それができる人はなかなかいませんし、とてもユニークな作家だと思います。

田辺さんは哲学の研究を目指して大学院に進学した経歴をお持ちです。研究や学問と劇作の関連性や、おふたりの共通点などはありますか?

田辺:僕は研究者になるのをやめて劇作家になったので、ハイブリッドの河合さんとはちょっと違うかもしれない。哲学からのアプローチで人間について考える中で言葉について掘り下げていました。そこで、言葉を考えるということは演劇にも通ずると思ったんですね。論文にするか演劇にするか、アウトプットの違いだけだと。そういう意味では、考えていることは当時も今も変わっていません。

河合:僕にとっては、論文も戯曲も、大きな意味でひとつのアウトプットです。事実だけを積み重ねるのが科学の研究ですから、劇作のようなフィクションは何の根拠もないものを蓄積する行為のように思ったこともあります。ただ、人間はフィクションを必要とする生き物で、それを信じるのも人間にしかできないことだと思います。事実を積み重ねることとフィクションとしての事実を積み重ねる行為は、同じじゃないかと。だから、研究者をやっててよかったなと思うことはあります。

豊岡演劇祭でのゲネプロ風景1_撮影松本成弘

「黄色の森」は、山道に迷った3人の女性が森の中で過ごす一夜を描く物語。女子同士のリアルで自然な会話劇が展開されます。

河合:僕の作品は女性の主人公が多いんですよ。もともと自分に、ちょっと中性的なところがあるんだと思います。ジェンダーの枠にはめたりするのもすごく嫌いで、「長男だから」とか「男らしく」と言われることにも反発心がありました。そんなところが案外関係しているかもしれません。

田辺:確かに、河合さんの女性の描き方に違和感を感じたりしたことはないですね。そもそも、女性のことを描けない作家は男性も描けないと思いますし。ある種の伝統的なジェンダー観に凝り固まった書き方しかできない人は、結果的にどちらも書けないということですから。

登場人物は、休職中の高校教師、職を失った女性、テロに巻き込まれた大学職員。不安や苦悩を抱える彼女たちが心情を吐露しながら物語は進みます。作品の原型は2016年に書かれた「深海魚の森」ですが、改稿を進める上でコロナ禍を経た世の中の閉塞感などは投影されていますか?

河合:そう思います。2016年の段階でも黄色い飛行船は登場していましたが、ひとつの要素に過ぎませんでした。ただ、コロナ禍を経て物語を再構築したときに、黄色い飛行船は自分の中にある漠然とした閉塞感のようなものの表れだということが、はっきりしました。解像度が上がってきた感じですね。

田辺:最初はテロも入ってなかった?

河合:テロは入れていました。パリ連続襲撃事件があった頃でしたから、あれが日本で起こったという世界観にしたんです。今回、そこに感染症も盛り込みました。

夜更けの森で焚き火をしているというワンシチュエーションのドラマ。その世界を舞台上でどう表現されますか?

田辺:劇場の客席を森に見立てようと考えています。舞台上に客席を設け、観客の皆さんも森の一部として3人を囲むように存在する。そして、3人の後ろに広がる森の奥の闇を感じられるような舞台機構ですね。空間の使い方としては贅沢です。ツアーの幕開けとなる豊岡市民会館の座席数は1,200席近くありますが、今回は70席(笑)。本来の客席は全部、森になりますから。三重県文化会館の小ホールは舞台から客席後部に向かっての傾斜が比較的強いので、森の奥行きをより感じられるんじゃないでしょうか。あの高低差からくる見え方は、面白かろうと思います。

豊岡演劇祭でのゲネプロ風景2_撮影松本成弘

実際に森の中にいるような没入感を味わえそうですね。

田辺:そうですね。俳優たちから見ると、観客の皆さんは森に潜んでいる動物のような立場。そんな仕掛けになればと思っています。私自身の劇作でも常に、環境を強調したいと考えているんです。人物よりも、その周辺環境の方が偉いというか。どんな物語でも登場人物の内面が描かれますが、いきなり喋り出すのではなく、環境が語らせるということもあります。森の中だからとか、夜だからとか。その人自身より、その人が依って立つ場所の方が大切なんじゃないかと思っていて。観てくれる人に、人間より空間の存在の方が大きいと感じてもらえるような構造にしました。今回はそういう物語でもあるので。

河合:そうですね、巨大な何かに自分たちが包括されることをイメージして書きました。「周辺環境の方が偉い」というのは、田辺イズムのひとつですよね。その場所や設定から登場人物たちを規定していくのは、僕も劇作で大事にしていることです。今回の作品でも、森の中でしか喋れない話とか3人の関係性は、すごく意識しました。

河合さんの作品が三重で上演されるのは初めてですね。

河合:以前、岡山で、第七劇場の鳴海康平さんの演出助手をさせていただいたことがあるんです。鳴海さんのような尖った演出家を受け入れる三重という土地は、普通じゃないよなと思っていて(笑)。今回そこに呼んでいただけたのは、すごく嬉しかったです。

田辺:三重でやるのは怖いんですよ。劇場に付いたお客さんがいらっしゃって、目が肥えているので。年間ラインナップの組み方もよく考えられていて、間口の広い作品と尖ったものをバランスよく取り揃えていますよね。観客を作るという作業をずっと続けてこられた劇場ですから、そこに入っていくのは、なかなか勇気が要ります。でも、とてもいい緊張ですよね。この年齢になると、批評的なことを誰も言ってくれないので(笑)。下鴨車窓としても、また来させてもらいたいです。

◎Interview & Text /稲葉敦子

10/18 SATURDAY 10/19 SUNDAYチケット発売中

Mゲキセレクション 河合穂高×下鴨車窓「黄色の森」

◎作/河合穂高 ◎演出/田辺 剛(下鴨車窓)

◎出演/坂井初音、福井菜月(下鴨車窓)、高瀬川すてら(劇団ZTON)

■会場/三重県文化会館 小ホール

■開演/10月18日(土)13:00、18:00※ 10月19日(日)13:00※

※アフタートークあり

■料金(税込)/整理番号付自由席 一般 前売¥3,000 当日¥3,500 22歳以下 前売¥2,000 当日¥2,500

■お問合せ/三重県文化会館チケットカウンター TEL. 059-233-1122

※未就学児入場不可

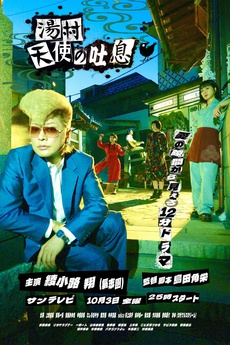

カルト的人気を誇る島田角栄監督と初タッグ

連続ショートドラマの主演に挑戦!

「氣志團」團長として圧倒的な存在感を誇る綾小路 翔が、サンテレビの深夜放送ショートドラマの主演として初登場。数々のロックミュージシャンをキャスティングした唯一無二の作風を展開しつづける島田角栄監督が監督・脚本をつとめる。取材場所に指定されたのは大阪市西成区の某所、ピンストライプのスーツに身を包んだ綾小路 翔が、笑顔で出迎え心境を語ってくれた。

今回このドラマのオファーが来た時のお気持ちはいかがでしたか?

何のことだろう?と思いました。届いた情報としては、「サンテレビさんという関西のテレビ局の方から、深夜のショートドラマの主演のお話が来ています。ご興味ありますか?」みたいなことから始まったんですが、全てがクエスチョンでした。関東に生まれ育ったものですから大変恐縮ですが、サンテレビさんを存じ上げておらず、そこで深夜にショートドラマがあると、さらにそれの主演という事で、頭の中で3回繰り返しても理解できませんでしたね。

連続ドラマのオファー自体がなんで?なんですね。

そうですね、何話かある中のゲスト出演なのかな?それならわかるんですけど、え?主演って?コンサートで流す映像で、自分が内容も考えて自ら演技するようなものは今までもありましたし、宮藤官九郎さんのドラマ『木更津キャッツアイ』の中で、ほんの少し出演させて頂いた事はありました。とはいえ、今までお芝居の経験もほとんど無いですし、なのに何をもってぼくを主演に!ってなりました。

主演に抜擢って事にも疑問が沸いたと。

ぼくのまわりでもお芝居するミュージシャンはたくさんいて、銀杏BOYZの峯田君とか、RADWIMPSの野田洋次郎君とか、森山直太郎君とか、でもあの人たちならば理解できる。どちらもこなせる才能のある方達。だけどぼくみたいな大変使いづらいキャラクターをなぜ起用しようとするのか?オファーが来た時はほんとうに、なぜなのか解らないことだらけでした。

翔さんサイドの方々の反応はいかがでしたか?

撮影のスケジュールも2、3週間は拘束されるわけですし、このオファーはちょっと難しいんじゃないですかね?という反応だったんですが、ぼくが「ちょっと待ってください!」と、理解を深めたいんで、もう少し内容が解るものは無いですか?と聞いてプロット的なものを見せてもらったんですよ。そしたら、失礼を承知で言いますが、それを見ても本当に全く内容が解らなかったんです(笑)謎が謎を呼ぶとはこの事です。周囲からは断るだろうなと思われていたんですが、ぼくは、「やりたいです!」と言って、まわりが「えーっ!!!」と驚きましたね。

この謎だらけのオファーをなぜ受けようと思ったのでしょうか?

もうとにかく謎すぎて(笑)この謎を解くのは、もう現場に行くしか無い!そう思いましたね。それと自分を変えていこうと思っていた時期だったこともあって、これが何か変わることができる人生のラストチャンスかも知れないと感じたんです。

我が道をゆくイメージですが、自分を変えたいと思われていたんですね。

俺は何でもできるんだ!と己に言い聞かせてやってきたけど、長年やっている内に、実際はできることの方が少ないんだな…と痛感することばかりで。最近よく使われている自己肯定感という言葉がありますが、そもそも綾小路 翔は自己否定からスタートしているんです。もちろん、少年時代は自分の事を信じて突き進んでいました。それは若さの愚かさでもありますが、強さや美しさを生むものでもありました。その勢いに乗り、自信満々で千葉から上京してきたものの東京の壁は厚く、あっという間に転がり落ちて、、これはやべ~ぞ!となって。そんな中でひたすら考えて、自分が一番になれるものを創る為に、憧れや希望を徹底的に捨てると言う作業を行いました。その果てに生まれたのが氣志團なんです。誰もしていなかったこと、誰もしたいと思わないことに辿り着いたんです。でも当然そんなものは誰からも一番とは認めてもらえないわけですが(笑)。

けど、唯一無二の存在じゃないですか。

まあ、単純に誰でも一番にはなれるっていうこと。やろうと思えば、誰でも一番にはなれるんだってことは解った感じですね。優越感を持てるようなことを探しながら生きてきたんですけど、もう今は本当にそういうものを求めていなくて。ただそれが今の武器でもあるんです。全く自分を肯定しない、無謀な夢も見ない、希望的観測も持たない、だから小さなことで傷つかない。さらに良いことが起こるとは思えないって思っている分、良いことを起こす為に何をしたらいいか?と考えるようになったんです。

見た目と違った謙虚さがすごいです。

ポテンシャル的には全然叶わないけど、それでも大きな舞台で、超人達と渡り合うにはどうしたらいいか?みたいなことを、とにかく考えて生きてきたっていう。時には本当にギリギリでしたけど、どうにかこうにかこの世界にしがみついて生きてきました。

まさに島田角栄監督が描くキャラクターにピタッとハマるイメージです。

ドラマは夜ごと荒唐無稽な人たちが現れるストーリーなんですが、それでもなんかロマンティックなんですよね。ぼくもかつてはそういうのに憧れていたはずなのに、気が付いたら全く無くなっちゃってて、けどこのドラマで思い出させてもらった気がします。

島田角栄監督作品といえば、想像を超えるロックミュージシャン達が出演しています伝説的なパンクロッカーまでも。

完全に猛獣使いですよ!島田監督は。ぼくは珍獣ですけどね、向こうはロックスターですが、こっちはハムスター。繁殖能力が高いだけですから(笑)

どのくらい予備知識を入れて撮影に臨まれたのですか?

まったくです(笑)まずそこまで辿り着いてなかったです。それ以前に自分の目の前に置かれているこの台本と向き合って、いったいこれは何の話なんだろうって、何なんだこれは?この物語はどこへ行くんだよって。ちなみにぼく、日常から一切予備知識を入れずに体験したいタイプなんですよ。

じゃあ本当に何も知らずに湯村温泉に行っちゃたんですか!

そうです(笑)何も知らずに温泉へ。

いつもぶっ飛んだストーリーの島田監督の作品ですから、撮影が進むにつれてもっとクエスチョンが出たんじゃないですか?

最初の撮影は実は12話から撮ったんですが、ぼくの演技、今見るときっとふわっとしているんでしょうね(笑)?探りながら、探りながら、それでも撮影は進んでいくわけです。とはいえ自分なりに間(ま)というものを意識して演技していたつもりだったんですよ。そしたら監督に「ん~その間はちょっと、、」って言われまして。「でもこの台詞だと間が必要では…?」なんて、一端の役者気取りで聞いたところ、「いや、12分のドラマなんで」って(笑)。「え~!ここ、一切間はなくて良いんですか?」って、そしたら監督が「はい、ここはツルっといきましょう」って(爆笑)確かに、そうですよね。目から鱗でした。でも、これこそがこのドラマの醍醐味になっていくんです。

すごい現場ですねパンクすぎる(笑)

もうね、なんか圧倒されてしまったんですよ島田組の熱量に。真っ赤に燃える島田角栄監督がいて、その周りに支えるスタッフの皆さんが青い炎というか。監督は烈火の如く燃えているけど、周りは穏やかに揺らめいている、でも温度は滅法高いみたいな。とにかくこの現場に入れたことは、自分の人生にとって凄い重要な事なんじゃないかと思ったんです。

謎を抱えたまま現場に入ったにもかかわらず熱が伝わったってきたのですか?

初回の撮影を終えて朝方になって、言葉にはし難いんですが、なにか与えられたというか、普段の生活の中では感じることができない、熱みたいなものがストンと落ちてきたんです。集団で力を合わせて団結して乗り越えていく世界観がずっと好きだったんです、子供のころから。でも氣志團の中では、ぼくがいつもひとりだけ勝手に熱くなって、空回りしているんですよ。メンバー達はみんな落ち着いているので。おかげでバランスが取れているんですけどね。でも心の中では"みんな一丸となって火の玉みたいに情熱的に思いをぶつけたい"なんて感じる時もあります。だから今回、島田組に入って撮影して心地よかったし、気持ち良かったですね。一緒に、灰になるほどに熱くなることの感動を分かち合えた。毎日、日の出まで撮影するんですが、あの朝焼けを見る度に、この何年も感じていなかった想いが蘇りました。自分の心の奥に火が灯ったような気がしましたね。

初日でバチっと島田組にハマった感じですね、また監督からオファーが来るかも?

何かお役に立てることがあれば!映画に出れなくとも、チケットのもぎりとか、何かお手伝いさせて頂ければ嬉しいですね。このドラマは心に刺さるセリフもたくさんあって、これ歌詞にしたいなと思う事もあったんですが、…あれ?すみません!今は全部忘れちゃいました(笑)。みなさんがドラマを観て心に刺さるセリフを探して欲しいですね。素晴らしい言葉がたくさんでてきます、今ここで紹介できませんが(笑)

最後にこのドラマを楽しみにしているみなさんへメッセージをお願いします。

よくドラマを勧めるときに、1話がピンと来なくても3話までは我慢して観て!とか言うでしょ?もうちょっと我慢して、面白くなるからみたいな。この法則で行きますと、皆様とにかく騙されたと思って、12話まで観てください!難解な部分やシュールな部分も確かにあります。でも少しずつ、その謎が紐解かれていきます。そしてセミファイナルの12話、前述したとおり、これがぼくにとっての撮影第1話なんです。どうかここまで辿り着いて頂きたいのです(笑)ここまで来たらこっちのもの!その勢いで最終話の13話をみてください。謎の感動に包まれること、間違いないです。さぁ、あなたたちは試されています。そう、島田角栄と綾小路 翔に!我々の挑戦状をどうぞ受け取ってください!

◎Interview&Text/紅粉チコ Photo/佐藤純子 Hair make/川上勇喜(Yuki Kawakami)RINA YAMAHATA

10月3日(金)放送スタート

サンテレビ連続ショートドラマ「湯村天使の吐息」

■放送開始:10月3日(金)~12月26日(金)

■毎週金曜:25:00~25:15

■サンテレビジョン 全13話/12分

■主演:綾小路 翔 (氣志團)

■出演:上地由真、中田彩葉、波岡一喜、鳥居みゆき、カラフルスクリームみゆ 他

■監督・脚本:島田角栄

■TVer FOD もりもり!サンテレビなどで配信

~ストーリー~

兵庫県の北の端に位置し、今からおよそ1200年前に慈覚大師によって発見されたと伝えられる古湯が沸きあがる「湯村温泉」。その元湯は「荒湯」と呼ばれ、温泉卵を茹でる観光客の姿は、湯村温泉の風物詩。「荒湯」で温泉卵を茹でながら来る日も来る日も誰かを待ち続けている男が一人。孤独な男と、様々な事情をかかえ湯村温泉にたどり着く人々との邂逅を、温泉卵が茹で上がるまでの12分間のミニドラマとして描く。湯村温泉全面協力のもと、「荒湯」を舞台にした個性あふれるキャラクター達の人生のワンシーンを12分間のぞき込む、ハイスピード・ロックンロール・ドラマ。

DJ&MC界の先駆者として疾走してきたマーキー

新たな“ミクスチャー・イベント”に挑戦する『マーキー FreeStyle カルチャー Talk』が始動!

1978年にラジオDJとしてのキャリアをスタートし、今では関西DJ界を牽引する存在となったマーキーがスタジオを飛び出して、フェニーチェ堺でのトークイベントのシリーズを開始する。様々なジャンルとのコラボレーションを通した何が起こるかわからないステージを新たな遊び場として、マーキーが感動を我々に約束してくれた。

まず、今回から始まる『マーキー FreeStyle カルチャー Talk』はどういったイベントになりそうですか?

第一回目は上方落語の桂南光さんをお招きして、落語についての話はもちろん、いろいろと面白いトークを引き出せたらと思っています。他にも実際に落語を演じてもらってのパフォーマンス、そして音楽DJ、さらにAIナビゲーターをも絡めていく“ミクスチャー”が大きなテーマです。そこに来てくれるお客さんをどれだけ巻き込めるか、巻き込めないのか. . .

こういったトークショー形式のイベントは初めてで、いつもラジオでは為にならない言葉ばかり喋ってますから、まぁ気負わずにいつものラジオDJのように流れを大事に、何が起こるかわからない面白さを出していきたいですね。

そのミクスチャーを彩る、今回の共演の方々とはずっとお仕事をして来られた仲なんでしょうか?

いえいえ、南光さんとは今までご挨拶したくらいで、このイベントのお話があって、先日落語会にお邪魔して、あらためてご挨拶して来ました。南光さんは僕よりひとつ年上なんです。同年代ですけど、一つとはいえ、やっぱり先輩ですからね。それなりに緊張しますよ。

あと、オガワジュンゾウくんとは旧知ではありますけど、彼はずっとファッション業界でお仕事をしてきた方なので、こういったコラボは初めてですね。そういう意味では予定調和を超えた何かが起こるような気がしていますし、お客様の予想を超えないと、という意気込みです。

初回のゲストが桂南光さんで、落語はなぜ面白いのかというテーマですが、マーキーさんと落語の接点って今までにあったんですか?

実は、ちょっと落語をやっていた時期があったんです。焼酎亭マーキーという名前で、アマチュア落語的なイベントをカフェでやっていました。「道具屋」とか「動物園」とかやりましたよ。実は今度、繁昌亭にも出させていただく事が決まったんです。プロの落語家さんや若手の落語家さんに交じってマジでやることになっちゃった。

いつもスタジオでのDJがホームグラウンドであるマーキーさんが舞台の上でトークを披露するという事は、やはり大きく違う感覚があるんでしょうか?

ラジオはいつものスタッフ、いつもの機材で、ある意味閉鎖的な空間でのお喋りです。曲やCMに逃げるってことも可能です。しかし舞台でとなるとそういう逃げ場というか、ずっと開演している間の流れを作って行かなきゃならないのは違う部分でしょうね。ラジオでも僕はいつも喋りすぎてしまうので、舞台でも変わらないんじゃないかな。

でも、あくまでもMCとして共演者の面白いところ、良いところを引き出していきたいですし、僕も共演者の方も、お客様が予想できるような範囲になってしまわないように、絶対にその予想を超えてパフォーマンスをしようという方たちだと思うんです。そういう意味で何が起こるかわからないし、きっと面白いことになるんだろうと思います。

ご自身も堺市のご出身でいらっしゃいますが、この堺という地、そしてフェニーチェ堺という会場についてどんな印象をお持ちですか?

今も堺に家がありますし、昔からの友人もいます。みんな言うんですよ、はやく大阪から堺に帰って来い!って。大阪市内から電車で10分程度なのに、帰って来いっていう遠いイメージが大阪と堺、特に大和川の存在に距離を感じるんだなと思います。

フェニーチェ堺にリニューアルしてからは初めてなんで、すごくワクワクしています。かつて市民会館だった頃は子どもの頃によく行きましたが、立派になったフェニーチェ堺をめいっぱい楽しもうと思っています。

こういったステージでのイベントシリーズも始めてられて、これからマーキーはどこに向かって走って行かれるんでしょうか?

うーん、まぁ職業としてはやっぱりラジオDJではあるんですけど、自分ではそれだけじゃないなとは思っているんです。今回のコンセプトにもある“ミクスチャー&フリースタイル”というのが自分のライフスタイルに合っている。現場感覚を失わずにそこで起こる何かをいつも追っていたいし、楽しんでいたいんです。

今は、もう少し音楽をもっと真剣にやっていこうかなと思っているところです。

僕たちはアスリートとは違うし、どこかで引退ってことは考えてないですね。ずっと仕事をしていたいし、しなきゃいけないしね(笑)

◎Interview&Text/石原卓

9/12 FRIDAY

『マーキー FreeStyle カルチャー Talk』

【チケット発売中】■出演/マーキー、桂南光、オガワジュンゾウ、桂米輝、板東さえか

■料金(税込)/¥3,000

■会場/フェニーチェ堺 大スタジオ

■開演/19:00

■問合わせ/フェニーチェ堺(堺市民芸術文化ホール) TEL:072-223-1000

藤倉大のピアノ協奏曲第3番「インパルス」アンサンブル版の世界初演を聴き逃すな!

ピアニスト小菅優が神戸市室内管弦楽団を相手に繰り広げる、圧巻の弾き振りの世界。第2弾は藤倉大とモーツァルトで、休憩無しの1時間2本勝負!世界的に活躍し、ピアニストとして日本を代表する彼女が、東灘区文化センター うはらホールに見参。

2022年8月の「小菅優 弾き振りの魅力」は、大変好評を博しました。今回はそれに続く第2弾ということですね。

前回の神戸市室内管弦楽団との共演は本当に楽しかったです。皆さん明るく、音楽に対する情熱が伝わってきました。私がやりたいことを理解なさろうという姿勢が嬉しく、結果として非常に満足のいく演奏が出来ました。終演後、次の機会をと画策したのですが、結果的に3年の歳月がかかってしまいました。弾き振りというと何か特別なことのようですが、モーツァルト自身、当たり前にやっていました。私は許されるならばコンサートにはテーマを決めて、誰と何をやりたいか、自分でプロデュースするのが好きです。練習でもオーケストラスコアの細部まで読み込んで、できればこういうバランスで楽器を鳴らしたいなどと考えてしまいます。もちろん普段のコンサートは、指揮者の役割を考慮して、ピアニストの立場で演奏しますが、今回のように弾き振りの機会を頂ける時は「団員の方々と共にアンサンブル」という意識で、まとめていこうと思います。その際、神戸市室内管のようにメンバーの皆さんが協力的です本当にありがたいです。

今回演奏される藤倉大のピアノ協奏曲第3番「インパルス」アンサンブル版の世界初演と、モーツァルトのピアノ協奏曲第25番の組み合わせは、どのように決まったのでしょうか。曲の魅力も併せて教えてください。

この演奏会のために藤倉大さんが書かれた、ご自身のピアノ協奏曲第3番「インパルス」のアンサンブル版を、神戸市室内管弦楽団と長谷川綾子さんが共同委嘱してくださいました。まず「インパルス」があって、それに合わせて何を演奏するか考えましたが、大さんの作品にはモーツァルトのような全く異なる世界が合うんです。「インパルス」には調性はありませんが、最後”ド”に辿り着く、その流れで大好きなモーツァルトの25番のハ長調の世界に入れたら、と思いました。 “インパルス” とは衝動、刺激、信号という意味。「インパルス」は曲の冒頭から浮遊感を漂わせ、ピアノに対しオーケストラが呼応し、投げた石が水面に描く波紋のよう。難解なイメージでは無く、ハーモニーや響きが美しいまさに藤倉大の世界です。モーツァルトは、後期の作品になるにつれ影があり、特にこの25番の協奏曲はハ長調とハ短調が交互に出てくることで情緒がゆれ動きます。ピアノとオーケストラは対等に会話をし、室内楽の延長でオペラのように歌う。 前回は弦楽器だけのアンサンブルでしたが、今回は木管楽器も加わります。人間の声に近いクラリネットやオーボエ、金管にティンパニーが加わることで、華やかな色彩感を纏い…。藤倉の放つ宇宙空間からモーツァルトの天国的な調べへ、皆さまを誘います。

関西では色々な会場で小菅さんの演奏を楽しむことが出来、ラッキーです。

神戸市室内管弦楽団との弾き振り以外では、住友生命いずみホールの「室内楽シリーズ」第2弾は6月に終了。兵庫県立芸術文化センターでは2026年3月に、ピアノソナタのシリーズ最終回を。シャルル・デュトワ指揮、大阪フィル「11月定期演奏会」では、モーツァルトのピアノ協奏曲第22番をフェスティバルホールで。秋には赤穂と姫路で樫本大進さんの「ル・ポン国際音楽祭2025」。関西の色々な会場で演奏させていただけて幸せです。

メッセージをお願いします。

藤倉大とモーツァルトという大変興味深い組み合わせで、神戸市室内管弦楽団と弾き振りをさせていただきます。ぜひ会場にお越しください。お待ちしています。

◎Interview&Text 磯島浩彰

会場はJRと六甲ライナー「住吉駅」直結!

8/23 SATURDAY

神戸市室内管弦楽団 Selection Vol.7

「小菅優・最前線 in KOBE」

【チケット発売中】

■会場/東灘区文化センター うはらホール

■開演/14:00

■料金(税込)/全席指定 一般 ¥2,500 U25 ¥1,000

■お問合せ/神戸文化ホールプレイガイド TEL.078-351-3349

師匠・桂伸治とともに思い入れある愛知県稲沢市で親子会にのぞむ。

国民的人気番組でもおなじみの桂宮治が愛知県稲沢市で師匠・桂伸治とともに貴重な親子会を開催する。2012年に前座から二ツ目に昇進するやいなやNHK新人演芸大賞・落語部門の大賞を受賞。以降も破竹の勢いで活躍し、21年には真打に昇進した。そんな宮治が二ツ目時代からコンスタントに行ってきた稲沢公演への想い、初めて師匠を迎える心境などについて語ってくれた。

伸治師匠と共演する心境はいかがですか。

噺家は師匠に弟子として取っていただき、一人前に育てていただくので、師匠というのは父親、あるいは親以上とも言え、自分にとっては神様のような存在です。僕が噺家でいられるのはすべて師匠のおかげで、同じ席数ずつ落語をする機会は通常あまりありません。本当に特別な時、記念の時などにやるものなんです。今回は二ツ目になりたての頃からかわいがっていただいている稲沢の会館さんの企画で、ホールの方々はもちろんお客様も二ツ目時代からずっと応援してくださっています。そんな会館の方と今回に向けて話すうち、いよいよ師匠伸治を呼んでも良い時期ではないかと思い、師匠に聞いたところ快く受けてくれました。私としては満を持しての親子会です。

稲沢公演の思い出やエピソードはありますか。

稲沢市民会館のように公演させていただく会場が徐々に大きくなっていくケースは他の会館ではほとんどないんですよ。まだ二ツ目で全く無名の時に和室から始め、少し大きなホールに移るとお客様もたくさん集めてくださいました。真打になった時にはいきなり中ホールで披露目をやっていただき、そこで東京の披露目のチケットまで売らせていただいたりして、自分の噺家としての成長とともに稲沢市民会館内の会場の大きさもステップアップしていったんです。会館の方々だけでなくお客様にも育てていただいているといちばん感じる場所ですね。まだまだ駆け出しの私に食指を動かし、招いてくださって本当に感謝しています。集客面などご苦労もあったと思うんですけど「やりましょう、大丈夫ですよ」と言って、どんどん会場を大きくしてくださって、うれしかったですね。しっかりアンテナを張って若手を探してくださる姿勢も感じ、とてもありがたいです。

二ツ目時代は「成金」(落語芸術協会の二ツ目で結成されたユニット)でも活躍されましたが、ご自身にどんな影響をもたらしたと思いますか。

前座時代を一緒に過ごした先輩後輩11人で成金を作ったんですけど、みんな個性的で負けず嫌い。良いことも大変なことも共に同じ経験をしながら「いつか売れてやるんだ」と言い合った仲間です。特に覚えているのは、新作の奇才で唯一無二の(瀧川)鯉八兄さんが二ツ目になった途端に温めていた新作落語だけで勝負し、先輩、師匠方が驚愕して袖から離れない状態になったこと。鯉八兄さんはその年のNHK新人演芸大賞の落語部門の決勝にも残って大活躍するんですが、それを僕は前座の最後の頃に見て「負けてたまるか。自分も決勝に行く、賞をとる」と思いました。ただ、実際に大賞をとったものの鯉八兄さん、(柳亭)小痴楽兄さん、(神田)伯山たちがもっと活躍していきます。好調にあぐらをかいていたらダメになる、忘れられるという恐怖を味わわせてくれたのも成金の仲間でした。半面いろんな相談もできましたから本当にかけがえのない仲間というかライバルというか、敵というか(笑)。いなきゃ寂しいし、いたらいたで負けるのは嫌だし、変な関係ですよね。

落語界やエンタテインメント業界に対して今お考えのことはありますか。

僕たちができるのは、お客様の前に出たら絶対に手を抜かないこと。「この時間、他のものを見れば良かった」と思われないよう必死でその日の100%を出す。それさえ続けていれば何の後悔もないし、エンタメ業界が廃れることもないと思います。エンタメ全体のことを僕らがどうこうできるわけじゃないですが、より高みを目指す方々とお会いしたりコラボレーションさせていただく機会があれば、その方々の想いも吸収し、落語に取り入れたいですね。もっと新しい表現の仕方を勉強していきたいので、いろんな方とご一緒したい想いはあります。

僕たちは必ずヒットを打つ、泥臭くてもバントヒットでもいいから塁に出てつなぐという意識で高座にあがらないといけません。これは噺家も他のエンタメの方もそうだと思いますが、一人でも「ここでいいか」と考え、それをお客様が感じ取ってしまったらエンタメの終わり、表現者としての終わりです。売れている先輩方ほど必死で負けず嫌いですよ。何十年もやっている先輩方がその背中を見せながらどんどん前に進んでいきます。そこで僕たちも先輩方の背中にひっかき傷でもいいから爪痕を残そうと奮闘する。そういう闘いはお客様も見ていて楽しいと思います。うちの師匠もそうですよ。「弟子であっても師匠に勝たなきゃダメだ。俺も絶対に負けない」と前座時代から言われてきました。競技ではないので何をもって勝ちなのか負けかはわからないですけど、その気持ちが大切ですよね。

◎Interview&Text/小島祐未子

7/21 MONDAY・HOLIDAY

稲沢市民寄席

桂伸治 桂宮治 親子会

【チケット発売中】

■会場/名古屋文理大学文化フォーラム(稲沢市民会館)中ホール

■開演/14:00

■料金(税込)/全席指定 ¥4,500

■お問合せ/名古屋文理大学文化フォーラム(稲沢市民会館) TEL.0587-24-5111

2023年に絶賛を浴びた傑作「りすん」が帰ってくる!

芥川賞作家・諏訪哲史の小説を奇才・天野天街の作・演出で舞台化した

「りすん」は2010年初演の後、23年に再演され、さらに反響を呼んだ。

兄妹同然に育った青年・隆志と少女・朝子の愛と死の物語には

天野による演劇的趣向が詰め込まれ、観客は歓喜と興奮で沸き返った。

24年に天野は他界したが、彼が命を削って作り上げた舞台は生かせるはず――

遺された座組は再集結。この夏、名古屋を皮切りに5都市ツアーを決行する。

演出を引き継ぐ盟友・小熊ヒデジ、祖母役で続投する宮璃アリに話を聞いた。

大変な事態を乗り越え、前に進み始めた今の心境はいかがですか。

宮璃:ツアーをやる方向で固まってきた時、天野さんはまだ生きてましたよね? 関東方面だけ会場が決まらず、天野さんが自分でプロデューサーの松浦茂之さん(三重県文化会館)に電話して「関東は絶対やりたい!」と言っていたはず。それで改めて劇場を探して神奈川芸術劇場に決まったんです。だから最初は「うれしい、もう一度できる」という気持ちしかなかったけど…。23年の時も天野さんは入退院を繰り返していたので、稽古場はほぼ小熊さんが仕切ってくれていたんですよ。天野さんが来た時に疑問を聞いたりリズムを直してもらったりして整えながら作ってきたので、心配はあってもできると思っていました。でも、少年王者舘の本公演が終わった途端「天野さんがいないのに本当にできるのかな」という気持ちが押し寄せてきて。そんな中、小熊さんがみんなの話を聞いて不安も解消してくださった。あと、関連ワークショップで小熊さんが天野さんの作品をより良くしようとする意志がすごく感じられて、これだったら天野さんに「ようやったやないか」と言ってもらえるんじゃないかと思いました。

小熊:天野天街とは野外劇「高丘親王航海記」が最初にやった芝居だったんですよ。その後、プロデュース公演の演出をしてもらったり、KUDAN Projectを一緒に立ち上げたり、その他いろんな企画を通じて30数年、断続的だけど一緒にクリエイションしてきた時間がある。それを思うと、やらないという選択はあり得ないというか…。天野君と過ごしてきた時間や力、共同作業をしてきた経験と歴史を信じるならば、これは絶対やるべきじゃないかと。何より彼が望んでいたツアーなんです。あと、これは座組が良かったんだけど、やれない、不可能という要素がほぼ見当たらない。そして上演をすることが(天野のいない現実を)受け入れていくための行動になる気がして…。この機会が持てたのは本当に幸いです。

今回の課題は?

小熊:どこまでブラッシュアップしていけるかですよね。KUDAN Projectでは何度も再演をしていますけど、本や演出を変えてはいない。でも再演する度に少しずつ変わってはくる。何かが深まったり強度が上がったり密度が上がったり…。それは「りすん」でも同じじゃないかと。あとは俳優の演技をどこまでブラッシュアップできるか。僕の実体験として俳優が過去の作品をさらうと手触りが違うというか、同じなんだけど微妙に違うんですよ。天野君との関係では僕は俳優であることが多かったので、俳優という視点でも見ながら全体を整えていく演出ができたらいいなと考えています。

宮璃:前回は必死のパッチだったんですよ。でも、途中から力が抜けたというか…。私こう見えて人見知りなんですね。菅沼翔也君も加藤玲邦ちゃんもほぼ初対面で、稽古も隆志と朝子の場面が多い。だから二人を遠巻きに見ている感じでした。でも小屋入りしたら3人一つの楽屋で、菅沼君の少年みたいなところや玲那ちゃんの兄を尻に敷くようなところが見えてきて、徐々に距離感が縮まっていった。先日久しぶりに読み合わせがあったんですよ。その時ちょっと懐かしいような感覚があり、実際いい雰囲気の読みになったと感じました。今こんな感じにできるのであれば大丈夫かなと。前回はフレッシュな「りすん」だったとしたら、今回はちょっと熟した「りすん」ができるのかなと思います。

小熊:劇作家は世に大勢いて、台本自体が作品として成立してることもあると思うんだけど、天野君はおそらくそうじゃない。台本とともにすべてのスタッフワークと俳優の作業が上演という形でパッケージされていると思うんです。だから、その一部である台本だけ読んでもよくわからない。照明、音響、俳優、言葉…、すべて同等に扱ってコラージュしてパッケージされたものが天野天街の演劇なんです。

最後にひと言お願いします!

小熊:天野天街と諏訪哲史、この地域が生んだ二つの大きな才能が出会ってコラボレーションしています。とても親和性高く生まれた作品でもあるので、ぜひご覧ください。

宮璃:他では見られない作品だと思います。原作の小説と共にお楽しみください。あとはチラシに「新たなる伝説の誕生」とか書かれているけど調子に乗らないよう…、いや! 「りすん」はスタッフも演者も本当に必死にやるしかないんです!!

◎Interview&Text/小島祐未子

7/11 FRIDAY~7/13 SUNDAY

「りすん 2025 edition」リ・クリエイションツアー

地域公共劇場連携事業

【チケット発売中】

■会場/名古屋市千種文化小劇場(ちくさ座)

■開演/7月11日(金)19:00 12日(土)14:00、18:30 13日(日)14:00

*7月13日(日)はアフタートークあり

■料金(税込)/全席自由席 一般¥3,000 U22¥2,000

■お問合せ/名古屋市千種文化小劇場(ちくさ座)TEL.052-745-6235(9:00~20:00 ※日祝~17:00)

※未就学児入場不可

地域に根ざす演劇人だから示せる、世界の広さ。

島根を拠点にしながら独自の企画でエネルギッシュに活動する俳優・西藤将人が、三重の第七劇場、宮崎の劇団こふく劇場とタッグを組んで新たな演劇プロジェクトを始動。3県を巡るツアーの皮切りとなる三重公演を前に、演出・美術を手掛ける鳴海康平(第七劇場代表)、プロデューサーの林田古都里と共に、作品づくり、地域発演劇の可能性について語り合いました。

「365日公演」「全国47都道府県ツアー」など、西藤さんは島根を拠点に独自の企画で精力的に活動されていますね。

西藤:2018年の「全国47都道府県ツアー」は、翌年に目指した「366日公演」の劇場づくりに携わってもらうため、全国の演劇人と知り合いたいという思いもあって取り組みました。各地の演劇シーンを肌感で知れたのも大きかったですね。

鳴海:当時、演劇界で噂になっていたし、みんな興味を持っていましたよ。「変なヤツがいる。うちにも来たぞ」という話をよく聞きました。

西藤さん、鳴海さん、永山さん(脚本・劇団こふく劇場代表)は以前から交流があったのですか?

鳴海:私が2018年から携わっている広島の地域新進演劇人育成事業の作品に出てくださったのが、西藤さんとの出会いですね。

西藤:鳴海さんは、作品全体はもちろん観客の皆さんに対してとか、とにかくあらゆることに配慮されるんですよね。演出家が提示するものや提示の仕方によって俳優が不自由になることもありますが、鳴海さんはそうじゃなく、僕たちにちゃんと栄養をくださる。俳優に対してすごく丁寧で優しく、誠実な方です。ご本人を前に言うのは恥ずかしいですが、演出家として本当に尊敬しています。永山さんとは、全国47都道府県ツアーで宮崎を訪れる際、僕からご連絡したのが最初ですね。現地に入ってからも永山さんに公演を観ていただいたり、劇団の方に小道具の修繕を手伝っていただいたり、こふく劇場の皆さんにはすごく手厚くしていただいて「この人たちと一緒にお芝居したいな」と思いました。

今回は、劇団こふく劇場、第七劇場から3名ずつと西藤さん、7人の俳優が出演します。稽古でのお互いの印象などはいかがですか?

西藤:僕は、現場での居方を探っている段階ですね。劇団を長くやっていると「このひと言で伝わる」という感覚があって、こふく劇場も第七劇場も、きっと皆さんそれぞれお持ちだと思います。僕は学校で演劇を学んだわけでもないので、常に探っているんですよね。今のこの言葉にどういう意味があるんだろうとか、この人は何を不安がっているんだろうとか。その人が大切にしているものを大切にするのがコミュニケーションの第一歩ですから。これから稽古を重ねる中で、そこを考えて深めていく感じでしょうか。

鳴海:みんな変ですよ、この作品に出てる俳優さんたちは(笑)。演技のメソッドは人それぞれですから、お互いを見ながら相手を魅力的に感じたり「それは違うんじゃないか」と思ったり、個々で感じて作っているはずです。それが共同制作の醍醐味だと思います。私は、人間が一人ひとり違うように、演技のスタイルや考え方、声質や発声法も俳優によって違うのは全然構わないと考えています。だから、自分の劇団で作ってもほかのカンパニーと作っても、バラバラなのは同じ。それぞれの俳優に響くような言葉で演出するのは、普段と変わりません。

西藤さんはどんな俳優ですか?

鳴海:すごく真面目なピラニアみたいな人です。

西藤:面白いな。

鳴海:他人に優しく、自分のことにはすごくストイック。表現については、もう食いちぎろうとするみたいな感じの人ですから、安心して演技を見ることができます。その上で、やりたいことや自分の思いをちゃんと鋭く伝えてくれるので、演出家としても「そっちじゃない」とか「こっちはいけます」とか言いやすい。私にとっては、すごくやりやすい俳優です。

西藤:恐縮でございます。初めて聞きました。

「この物語」では、地元の車いすスポーツ選手のドキュメンタリー番組制作に携わる人たちが、あるSNSの投稿をきっかけに心揺らぎ、“物語”について考えていく様子が描かれます。作品テーマはどのように決まったのですか?

林田:今回、制作のキックオフのタイミングで高校演劇連盟の先生方にヒアリングしたり、生徒たちにオンラインでアンケートを取らせていただいたりしました。現代に生きる高校生たちが何を感じているのかを言葉にしていただき、それらを全部永山さんに渡して、テーマの手がかりにしてもらった感じです。

鳴海:障がい者を消費するいわゆる感動ポルノと呼ばれるような、社会の中で美しいとされるものを賞賛して消費していく事象を主軸にはしていますが、それだけではありません。登場人物それぞれの物語というか経験や歴史があって、それは決して論理的ではない。人生とはそういうものですから。きれいに整頓されていない物語が目の前に現れるというのは、高校生にとって大事なことだと思います。

上演時間は高校演劇の大会と同じ60分。観るだけじゃなく、作るという演劇体験においても高校生は最適な年代なのでしょうか。

鳴海:高校生というのは、失敗とか、自分の価値観が異なるものとの衝突を適切に経験した方がいい時期だと思うんですよ。演劇づくりでは、人と意見が合わなかったり、いろいろな解釈が出てきたりする中で、相手のことをよく聞いたり見たりしなければなりません。自分に見えている世界とは異なる世界との出会いを、永遠にし続けるわけです。それは、人間形成がなされる時期において非常に効果的だと思います。

林田:私は宮崎出身で、地元で高校演劇をやっていました。高校生だと自力で外に出られないし、宮崎は陸の孤島と呼ばれるような場所で、外とのつながりが希薄に感じられることもありました。今回、三重・宮崎・島根の各地域に根ざす演劇人がクリエーションした作品を子どもたちが観て、世界は広いし地続きなんだということを少しでも感じてもらえたらと思っています。

鳴海:人的な交流や流動性のようなものが目の前にあるということは、とても大事なことですよね。自分が住んでいる場所にほかの地域からも人が来るとか。来るということは行くことができる、というイメージにつながりますし。多様な他者とか世界の広がりの枠組みを高校生の目の前できちんと示すということは、地域の可能性を広げることにもなると思います。生まれ育った地域に子どもたちが愛着を感じるようになれば、アイデンティティにも自信が持てるようになる気がします。自分がいた場所に自信があるということは、人間形成的にとても大事なことなんです。だから今回の公演は、すごくいい企画だと思います。

西藤:高校生はもちろん全ての世代の人に観ていただきたいですし、この作品を通じてたくさんの人とお会いできるといいなと思っています。でも、島根は行きにくいですよね。島根から三重、宮崎も行きにくい。

鳴海:三重には空港がないので、1回名古屋に飛んで船で来るか、電車で回ってくるか、ですから。

林田:お互いアクセスしづらい3県…面倒くさいツアーを組んでしまった(笑)。

◎Interview & Text /稲葉敦子

5/3 SATURDAY〜5/5 MONDAY・HOLIDAY

三重・宮崎・島根を巡る縁結び旅「この物語」三重公演

【チケット発売中】

◎作/永山智行(劇団こふく劇場) ◎演出・美術/鳴海康平(第七劇場)

◎出演/木母千尋、菊原真結、三浦真樹(以上、第七劇場)、濵沙杲宏、有村香澄、池田孝彰(以上、劇団こふく劇場)、西藤将人

■会場/三重県文化会館 小ホール

■開演/《三重県高校演劇部 招待公演》5/3(土)18:00 5/4(日)14:00

《一般公演》5/4(日)18:00、5/5(月・祝)14:00

■料金(税込)/整理番号付自由席 一般 ¥3,000 22歳以下¥1,500(要年齢証明書提示)

■お問合せ/三重県文化会館チケットカウンター TEL. 059-233-1122

※未就学児入場不可

《宮崎公演》6/14(土)6/15(日)会場/三股町立文化会館

《島根公演》2026年 3/19(木)3/20(金・祝)会場/大社文化プレイスうらら館

ヘンリク・シェーファー率いるデンマーク国立フィルハーモニー管弦楽団と共演

幅広い世代から愛されるヴァイオリニストの廣津留すみれがヘンリク・シェーファー指揮、デンマーク国立フィルハーモニー管弦楽団との共演。北欧の名門フィルと奏でる、ニューヨーク仕込みのシックなチャイコフスキーに注目。チャイコフスキーの《悲壮》、シベリウスの《フィンランディア》も必聴。

ソリストを務めるチャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲は名曲中の名曲ですが、どのようなところにこの作品の魅力があると感じますか?

とにかくメロディが美しい作品で、そこが最大の魅力ですね。普段、クラシックをあまり聴かれない方も、きっとどこかで耳にしたことがあると思います。チャイコフスキーは『白鳥の湖』『くるみ割り人形』『眠れる森の美女』と三大バレエの作曲家ということもあり、この作品もバレエの名作のように弾いていていろんな情景が浮かんできます。客席の皆さまもいろんなことをイメージしながらお聴きいただけると思います。

ヴァイオリンを習っている方なら誰もが憧れる作品でもありますね。

私自身もそうでした。子どもの頃からこの作品が大好きでCDで何度も聴いていましたから、そのうち耳が覚えてしまって、レッスンで習う前からヴァイオリンでメロディをなぞっていた記憶があります。その後、コンクールに挑戦する際、この作品を集中して練習した時期には何人もの演奏家のCDを聴き比べて、フレージングやヴィブラートの違いを研究したこともありました。確か、小学校の高学年か、中学生の頃だったかと思います。その頃、とにかく毎日のように弾き込んでいましたから、身体に馴染んでしまったのか、弾きながら眠っていたことがあって、母が起こしてくれました(笑)。子どもの頃からそれくらいしっかりと向き合ってきた作品なので、今、本番の舞台で弾くときには「無の境地」です。

余計な感情から解放され、より感情をのせやすくなった?

そうかもしれませんね。また、子どもの頃と現在との違い、という点においては、子どもの頃はたっぷりと歌うような表現をしていたのですが、今はできる限り無駄をそぎ落とし、研ぎ澄まされた音色を味わっていただくような解釈へと変化しました。というのも、私はニューヨークにあるジュリアード音楽院に学んだのですが、その当時私の周りには、そうした音楽作りをする方が非常に多くて、大きな影響を受けたんですね。そういうものが今も私の根底にありますので、少し大人の雰囲気の演奏を楽しんでいただけると思います。

ヘンリク・シェーファー指揮、デンマーク国立フィルハーモニー管弦楽団との共演は今回が初めてとのことですが、どういったところに注目してほしいですか?

チャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲と交響曲《悲壮》、それからシベリウスの交響詩《フィンランディア》を北欧の名門オーケストラが奏でますので、日本に居ながらにしてその土地の雰囲気や音楽的アプローチを味わうことができると思います。プログラムはいずれもよく知られている作品ですので、クラシック初心者からコアなファンまで幅広い方々に楽しんでいただける、というのが最大のポイントかもしれません。テレビでコメンテーターとしての私しか知らない方々にもお聞きいただけたら嬉しいです。

◎Interview & Text /向後由美

4/30 WEDNESDAY

廣津留すみれxデンマーク国立フィル 名古屋公演

【チケット発売中】

◼️会場/愛知県芸術劇場コンサートホール

◼️開演/18:45

◼️料金(税込)/S¥10,000 A¥8,000 B¥6,000 U25¥2,000

◼️お問合せ/クラシック名古屋052-678-5310